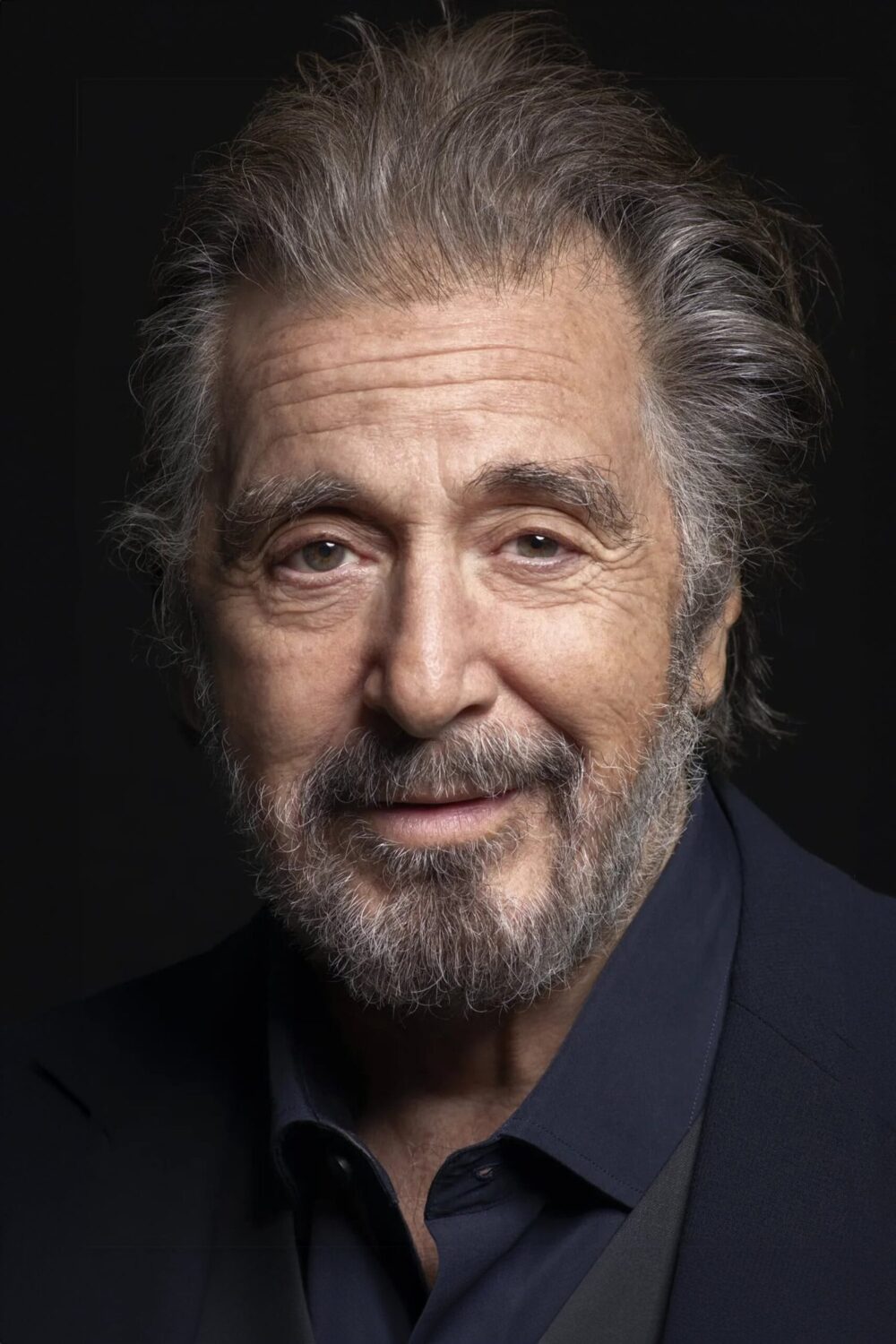

当阿尔·帕西诺(Al Pacino)的脸庞出现在银幕上时,观众永远无法预测下一秒他会以何种能量爆发——也许是《闻香识女人》(1992)中那段激昂的法庭陈词,也许是《教父》(1972)中麦克·柯里昂冷静而残酷的低语。这位意大利裔演员用近半个世纪的表演生涯证明,真正的演技不是单一风格的极致展现,而是在克制与释放之间精准调度情感温度的能力。他的银幕形象既是美国新好莱坞时代方法派表演的标杆,也是当代演员如何在商业与艺术之间保持创作尊严的范本。

方法派的极致与突破

帕西诺的表演根植于李·斯特拉斯伯格的方法派训练体系,但他从未成为教条的囚徒。在早期作品《热天午后》(1975)中,他饰演的银行劫匪索尼拥有近乎纪录片式的真实感——那些即兴的停顿、突然的情绪转折、与围观群众的互动,都显示出他对角色内在逻辑的深度理解。与同时代的罗伯特·德尼罗相比,帕西诺更倾向于将内心冲突外化为可见的肢体语言:他的眼神会在瞬间从迷茫变为锐利,声音可以在一句台词内完成从耳语到咆哮的跨越。

这种表演方式在《疤面煞星》(1983)中达到某种极端。托尼·蒙塔纳的形象几乎是过度表演的代名词,但帕西诺精准地把握住了角色的悲剧内核:一个移民的美国梦如何在暴力与贪婪中异化。他刻意放大的古巴口音、夸张的手势、近乎歇斯底里的能量输出,构成了一个漫画化却令人信服的当代神话人物。这部影片在当时遭受批评,却成为后世说唱文化与街头美学的图腾,证明帕西诺对角色文化意义的前瞻性理解。

从麦克·柯里昂到弗兰克·瑟宾

《教父》系列(1972-1990)为帕西诺提供了一个罕见的机会:在近二十年时间跨度中追踪同一角色的心理演变。第一部中的麦克是沉默的观察者,他的表演以减法为主,用眼神的细微变化暗示内心的道德挣扎。到《教父2》(1974),权力已经侵蚀了麦克的灵魂,帕西诺让角色的面部肌肉变得僵硬,笑容越来越少,形成一种”情感冻结”的视觉隐喻。而在《教父3》(1990)中,老年麦克的忏悔场景成为帕西诺职业生涯最动人的片段之一——他用嘶哑的声音和颤抖的双手,将一个帝国建造者的晚年孤独演绎得令人心碎。

相比之下,《闻香识女人》中的弗兰克·史雷德中校则展示了帕西诺表演光谱的另一端。这个失明的退伍军人既傲慢又脆弱,帕西诺赋予角色一种戏剧化的生命力——探戈场景中的优雅、自杀边缘的绝望、保护学生时的正义感,都在他精心设计的节奏中获得说服力。这个角色为他赢得了唯一一座奥斯卡最佳男主角奖,但也标志着他表演风格从内敛向外放的永久转向,这种转变在后来的《魔鬼代言人》(1997)等作品中愈发明显。

与大师导演的化学反应

帕西诺最幸运的是遇到了弗朗西斯·福特·科波拉、西德尼·卢米特、布莱恩·德·帕尔玛等导演,他们既给予他表演自由,又能够驾驭他的能量。科波拉在《教父》系列中建立了一种”家族史诗”的叙事框架,让帕西诺的表演获得历史纵深感。卢米特则在《热天午后》和《律师》(1979)中捕捉到他最自然主义的一面,那些长镜头允许演员在真实时间中完成情绪积累。

进入21世纪,帕西诺与迈克尔·曼的合作开启了新的可能性。《惊爆内幕》(1999)中的制片人洛维尔·伯格曼是一个被道德驱动的新闻工作者,帕西诺收敛了早年的爆发力,用中年男性的疲惫与坚持塑造角色。《盗火线》(1995)中与德尼罗的咖啡馆对手戏成为影史经典,两位方法派巨匠的能量对撞产生了令人窒息的张力。迈克尔·曼善于用城市景观和电子音乐构建现代寓言,帕西诺在这种美学体系中找到了新的表演语汇——更加内化、更加节制,却依然保持着火焰般的核心。

银幕形象的文化符码

帕西诺的银幕形象始终与”权力的代价”这一母题纠缠。无论是黑帮教父、毒枭、警探还是律师,他饰演的角色都在某种体制内寻求控制,最终却被权力反噬。这种悲剧性使他成为美国梦幻灭的象征——麦克·柯里昂想要洗白家族却越陷越深,托尼·蒙塔纳追求财富却失去一切,弗兰克·瑟宾维护正义却付出孤独的代价。他的意大利裔身份也为角色增添了族群叙事的维度,在好莱坞对移民社群的刻板呈现中,帕西诺的表演赋予这些人物复杂的人性深度。

近年来,帕西诺越来越多地在《爱尔兰人》(2019)等作品中出现,与马丁·斯科塞斯合作探讨衰老与回忆的主题。在Netflix这部史诗中,他饰演的工会领袖吉米·霍法不再有年轻时的爆发力,却在平静的表象下涌动着不甘与悔恨。这个角色让人看到帕西诺如何用七十多岁的身体和声音,继续拓展表演的边界。他在《卫报》的访谈中曾说:”表演就是在寻找真实的瞬间,年龄只是改变了寻找的方式。”

永不熄灭的表演之火

阿尔·帕西诺的职业生涯是一部关于演员如何与角色、与时代、与自我对话的编年史。从《教父》中沉默的战争英雄到《闻香识女人》中咆哮的盲人中校,从《热天午后》的即兴真实到《疤面煞星》的风格化极端,他始终拒绝重复自己,也拒绝被任何标签定义。他的表演既是方法派的典范,也是对方法派的超越;既是好莱坞黄金时代的延续,也是当代表演艺术的革新。在这个流量至上的时代,帕西诺提醒我们:真正的演员不是被角色消费的明星,而是用一生去探索人性深渊的艺术家。那些在银幕上燃烧的瞬间,正是电影之所以成为艺术的证明。