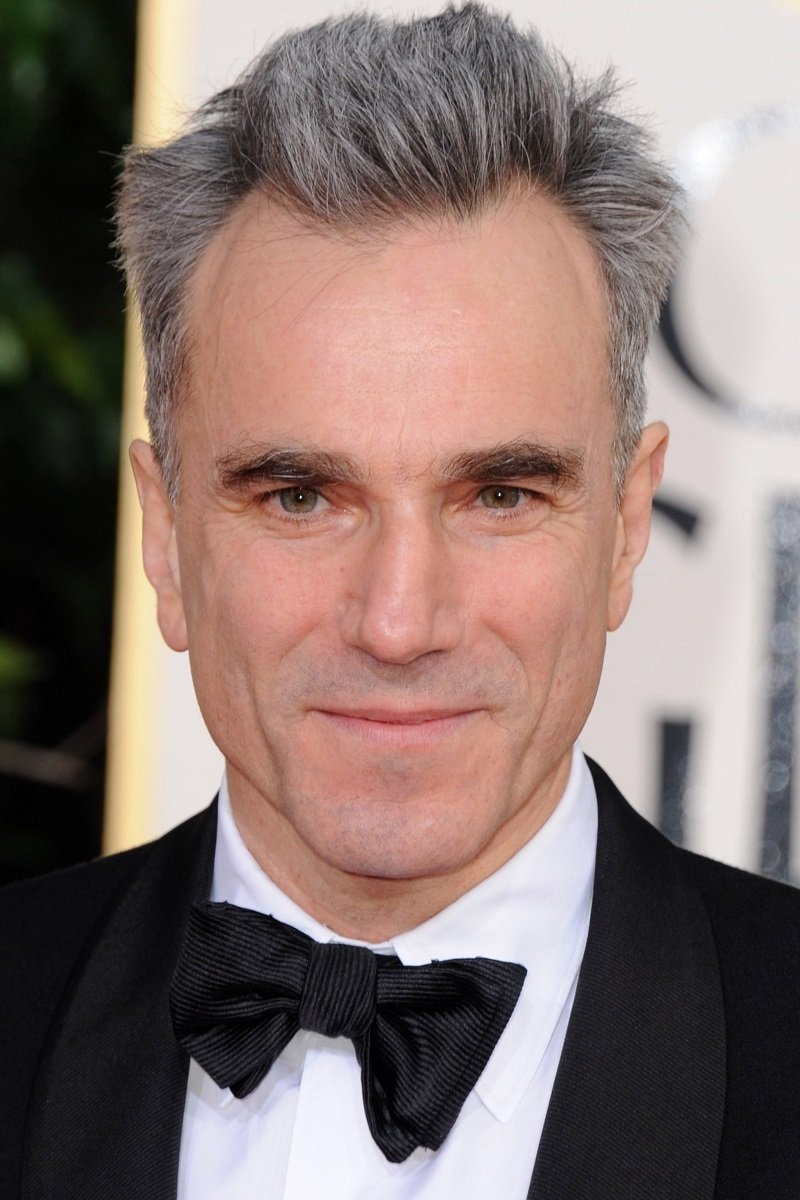

当银幕上的角色结束最后一个镜头,丹尼尔·戴-刘易斯需要数周时间才能从人物中走出——这位三度奥斯卡影帝将”方法派表演”推向了某种宗教般的极致。他的每一次出演都像是一场灵魂的置换手术,让观众见证表演艺术如何抵达人性深处最幽暗的角落。

方法派表演的苦行实践

丹尼尔·戴-刘易斯的表演哲学建立在完全的角色沉浸之上。拍摄《我的左脚》(1989)时,他坚持整日蜷缩在轮椅上,要求剧组用勺子喂食;为了《最后的莫西干人》(1992),他在阿拉巴马森林中生活数月,学习追踪猎物和剥制兽皮;在《林肯》(2012)片场,所有人必须称他”总统先生”。这种近乎偏执的准备方式让他的表演超越了技巧层面,成为一种生命体验的转译。他的眼神、步态、呼吸节奏都经过精密校准,每个细微动作都承载着角色的全部历史。这种极端方法固然争议不断,却无可辩驳地证明:当演员愿意付出全部,银幕便能捕捉到灵魂的真实重量。

从《纯真年代》到《血色将至》的跨度

在马丁·斯科塞斯的《纯真年代》(1993)中,戴-刘易斯将纽约上流社会的克制优雅演绎得如同精美的牢笼,纽兰·阿彻的每一次欲言又止都是维多利亚时代道德规训的具象化。十四年后,《血色将至》(2007)中的石油大亨丹尼尔·普莱恩view则是完全相反的存在——贪婪、狂暴、充满原始兽性。他用低沉沙哑的嗓音和侵略性的肢体语言,塑造了美国资本主义原罪的寓言形象。这两个角色的巨大反差展现了戴-刘易斯惊人的可塑性:他既能表现文明的精致脆弱,也能释放人性中最野蛮的力量。在《幽灵线》(2017)中,他又转向内敛克制,用雷诺兹·伍德科克这个偏执的时装设计师,完成了对创作者困境的深刻隐喻。

历史人物的灵魂重构

戴-刘易斯对历史人物的诠释从不满足于表面模仿。《以父之名》(1993)中的吉尔福四人冤案受害者、《纽约黑帮》(2002)里维多利亚时代的屠夫比尔,以及《林肯》中的第十六任总统,他赋予这些真实存在过的人物以复杂的内心维度。他的林肯不是教科书上的伟人雕像,而是一个声音高亢、步履蹒跚、用乡村笑话化解政治僵局的策略家。戴-刘易斯在历史的缝隙中找到人性,让宏大叙事重新获得呼吸的温度。他证明了历史片不必是博物馆式的陈列,真实人物可以在演员的身体里重新鲜活地生长。

与大师导演的化学反应

戴-刘易斯的职业生涯是一份精挑细选的导演合作名单。吉姆·谢里丹挖掘了他的爆发力(《我的左脚》《以父之名》),马丁·斯科塞斯考验他的古典气质与现代暴力的融合,保罗·托马斯·安德森则在《血色将至》和《幽灵线》中与他完成了两次风格迥异的深度对话。他极少接戏的习惯——平均五年一部作品——反而让每次合作都成为电影史上的事件。这种选择性合作模式保证了作品质量,也让他始终处于表演艺术的最前沿。当代演员中,很少有人能像他一样,将商业考量完全让位于艺术追求。

表演哲学的文化遗产

丹尼尔·戴-刘易斯2017年宣布退休,为电影界留下了一个永恒的悖论:最伟大的表演是否必然伴随自我的消耗?他的方法派实践将斯坦尼斯拉夫斯基体系推向极端,既启发了无数后辈,也引发对表演伦理的反思。他证明演员可以是真正的艺术家而非娱乐工业的零件,同时也展示了这条道路的孤绝与代价。在流媒体时代演员产量激增的今天,他的作品提醒我们:真正的表演需要时间、需要痛苦、需要将生命本身投入角色的炼金术。

他最终选择离开,或许正因为他太清楚:这种极致的表演方法终将耗尽施行者。但银幕上那些被完全占据的灵魂——从克里斯蒂·布朗扭曲的身体到丹尼尔·普莱恩view空洞的眼神——将永远标示着表演艺术所能抵达的最远边界。这位英国-爱尔兰双重血统的演员,用二十部作品定义了一个时代对”演技”的最高理解。

更多关于方法派表演的探讨,可参考美国电影学会关于表演技巧的深度研究。