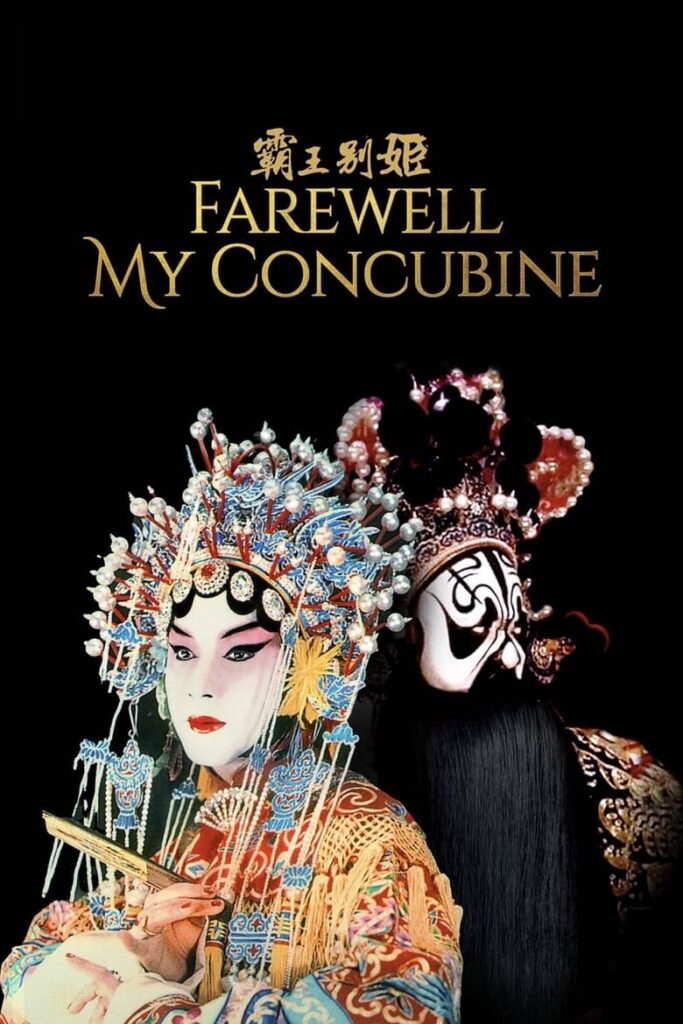

很多观众第一次看《霸王别姬 Farewell My Concubine (1993)》时,都会有些迷惑:为什么程蝶衣会走到那样的结局?他对段小楼的感情到底是什么?这部电影为什么被誉为华语影坛的巅峰?其实,真正理解这部电影,关键在于看透程蝶衣的命运、两位主角的关系,以及历史洪流下个人的无力和挣扎。

《霸王别姬 Farewell My Concubine (1993)》讲的是两个京剧艺人——程蝶衣和段小楼,从童年到晚年,几十年人生的纠葛。故事横跨北洋、抗战、新中国、文革等重大历史阶段,不只是讲个人,更是一个时代的缩影。影片用极其细腻的镜头语言,把个人命运和大历史紧密交织在一起。

开场那段小豆子“我本是女娇娥”的唱词,已经埋下了程蝶衣性格的根。童年受尽磨难,被母亲遗弃,被师父暴虐调教,他的性别认同、情感归属早已模糊。他不是简单的“男旦”,而是被现实摧残出的“蝶衣”,活在舞台,也活在幻觉中。正如许多观众在《瞬息全宇宙》影评:多元宇宙设定与母女关系主题深度解析中想了解亲情与命运的缠绕,《霸王别姬》也用极致的个人悲剧揭示了历史时代下的无奈。

段小楼是现实的“项羽”,阳刚、世故、愿意妥协。蝶衣则是彻底进入戏中的“虞姬”,唯美、执着,甚至有些自毁。两人关系的本质,并非传统意义的爱情,而是一种“戏里戏外难分”的共生纠缠。段小楼对蝶衣有情,但更在意生存和现实;蝶衣对小楼的爱,是全部的、绝对的,哪怕毁灭自己。

影片里最让人印象深刻的几场戏,比如文革批斗那场,大红色调下的戏服与血色交融,蝶衣和小楼互相揭发。这不是简单的背叛,而是极端环境里,人性最脆弱和荒谬的展现。导演陈凯歌用这种极致的戏剧冲突,折射出“人生如戏,戏如人生”的主题。

结尾蝶衣自刎的镜头,很多人会问:他为什么要这样做?其实这是程蝶衣作为“虞姬”的命运最终极实现。他的人生早就和戏融为一体,现实无法承受,他只能用自毁完成最后的谢幕。这也是对“霸王别姬”戏中角色的呼应——项羽和虞姬无法摆脱宿命,现实中的小楼和蝶衣同样无法自救。

影片中有许多细节和彩蛋值得留意。比如那把剑,从童年到成年再到结尾,一直象征着“忠贞不渝”和命运的枷锁。还有菊仙这个角色,她既是蝶衣和小楼之间的“第三者”,也是那个时代女性的缩影。菊仙的悲剧,和蝶衣、小楼一样,都是被时代裹挟的牺牲品。

导演在镜头调度上极为讲究,常用推拉镜头制造压迫感,或者用舞台与现实的交错,模糊观众到底是在看戏还是看人生。色彩的运用也很有深意,红色是激情、是血,也是牺牲。京剧唱腔的反复出现,不只是点缀音乐,更强化了人物的内心孤绝。

和《星际穿越》影评:黑洞理论、时间悖论与父女线深度解读中对于时间、命运的讨论类似,《霸王别姬》借京剧舞台告诉我们:无论个人怎么挣扎,时代的大潮终究不可逆转。程蝶衣的悲剧不是个人选择,而是整个社会环境和历史洪流共同塑造的。

这部电影给观众最大的震撼,是让人直面“人性的复杂和无力”。每个人都在表演——为了生存、为了爱、为了信念,但最终都敌不过历史的推移。程蝶衣的宿命感,让人反思个人能否挣脱社会和时代的枷锁。

《霸王别姬 Farewell My Concubine (1993)》不仅是一部讲戏曲的电影,更是一部讲“人在历史中如何被塑造、被摧毁”的史诗。它让我们看到,所谓的选择和意志,在时代面前往往显得无力而渺小。这种深刻的人性洞察和艺术表达,正是它成为经典的关键。