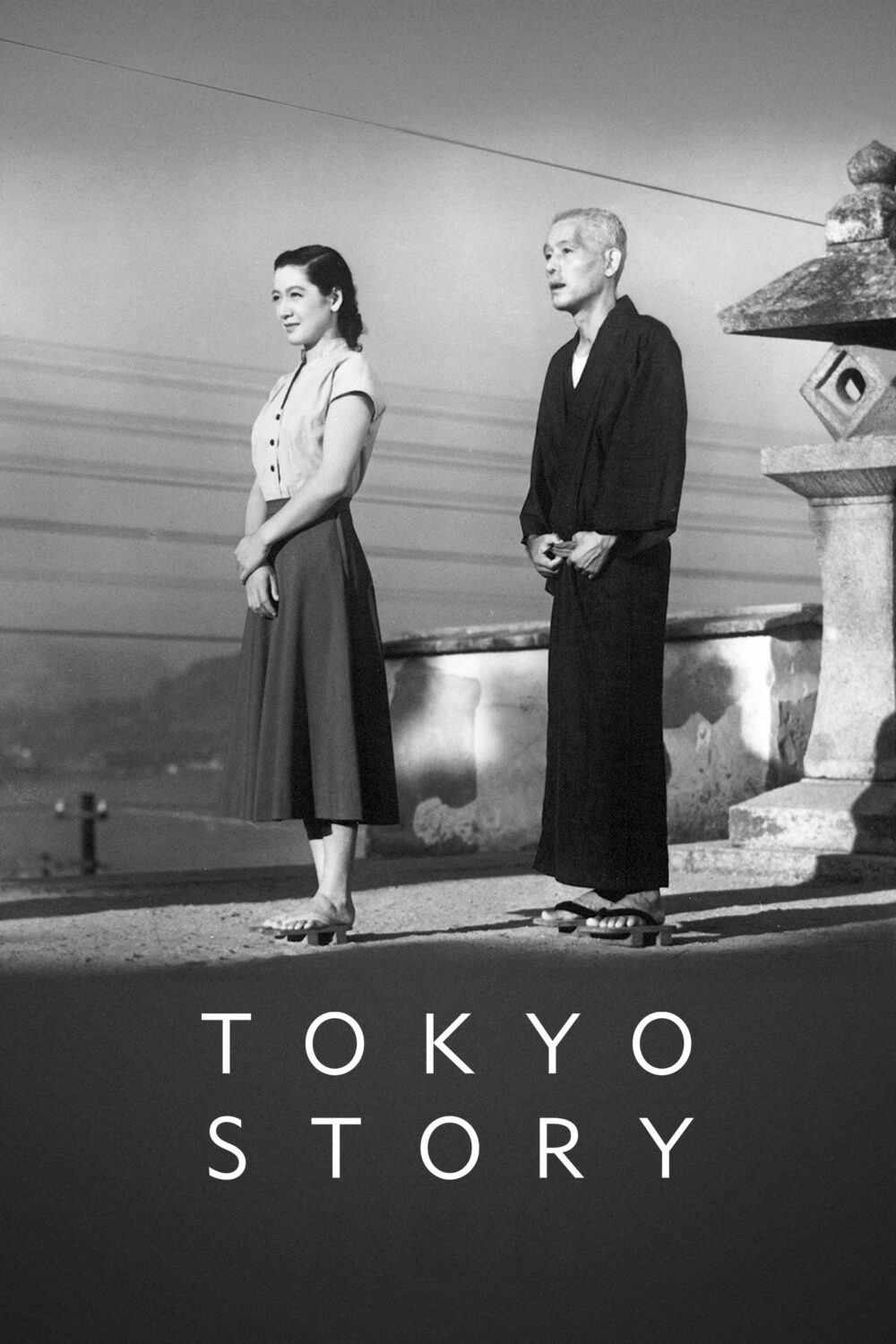

窗外传来零星的雨声,我关掉了所有社交软件的通知,在书架最下层翻出那张落灰的DVD。《东京物语》(1953,小津安二郎)——这是我第三次拿起它,前两次都没看完,总觉得太慢、太闷、太压抑。但这个深夜,不知为何就是想再试一次。

可能是因为上周和妈妈通电话时,她说了句”没事,你忙你的”,然后匆匆挂断。那种熟悉的客气感,突然让我想起小津镜头里那些欲言又止的父母。

一部关于”来访”与”客气”的电影

这部电影讲的是一对老夫妻从尾道乡下到东京看望子女的故事。没有戏剧冲突,没有狗血转折,就是日常:儿子是社区医生忙得团团转,女儿经营小美容院也抽不出时间,只有过世儿子的寡妇纪子真心陪伴他们。老两口住了几天,处处小心翼翼怕添麻烦,最后提前回乡,母亲途中病重去世。

整部电影就像一杯温吞的茶,你得坐下来慢慢品。小津用他标志性的低机位”榻榻米视角”拍摄,镜头几乎不动,人物进出画面像潮水涨落。那些空镜头——晾晒的衣服、冒烟的烟囱、寂静的走廊——比台词说得更多。

第一次看时我不懂,为什么要拍这么多”没人”的画面?现在明白了,那些空镜头就是生活本身:平淡、流逝、无可挽回。

那些藏在礼貌里的疏离

最刺痛我的是那些”客气”的时刻。

女儿幸子忙着做生意,对父母的到来明显不耐烦,却还要挤出笑容说”欢迎欢迎”。儿子幌一边应付病人一边敷衍父母,说”改天一定好好陪你们”,但改天永远不会来。子女们凑钱把老两口打发去热海泡温泉,美其名曰”让你们享受”,实际是腾出时间给自己。

而父母呢?他们住在嘈杂的旅馆睡不着,却对着镜头微笑说”很好很好”。他们明明想多待几天,却主动说”我们该回去了,不能再麻烦你们”。母亲临终前还在安慰父亲:”孩子们都有自己的生活,这样就好。”

我想起去年春节,爸妈来我租的小公寓住了三天。我忙着赶工作,他们就窝在客厅看电视,连做饭都蹑手蹑脚怕打扰我。走的那天早上,妈妈说:”你工作重要,以后不用特地回家,我们都挺好的。”当时我还松了口气,现在想起来喉咙发紧。

只有局外人懂得珍惜

电影里唯一真心对待老人的,是儿媳纪子——她的丈夫早在战争中去世,按理说她和这个家庭已经没有血缘关系。但她请假陪老人游东京,认真听他们说话,送别时流下眼泪。

老父亲对她说:”你是最好的人。”纪子却哭着说:”不,我也是自私的,只是还没有像他们那样被生活磨得麻木。”

这段对话像针扎进我心里。是啊,不是子女变坏了,是生活把人磨钝了。我们被房贷、加班、人际关系消耗殆尽,拿什么去温柔对待父母?而父母太懂事,他们宁愿把委屈咽下去,也不愿成为我们的”负担”。

有时候我觉得,最残忍的不是争吵,而是这种温和的疏离——大家都很”懂事”,大家都”为对方着想”,最后谁也没说出真心话。

小津的镜头教会我看见”留白”

这次重看,我终于理解为什么小津要用那么多静止镜头。

母亲去世后,镜头对准空荡荡的走廊,阳光从窗户斜射进来,持续了十几秒。没有配乐,没有特写泪水,就是空。那种空,比任何哭喊都更让人心碎。

还有最后一幕,老父亲独自坐在海边,远处是平静的海面和过往的船只。他什么也没说,镜头也没有推近,就这样看着一个老人的背影,渐渐融入黄昏的光线里。

我突然明白,生活里那些最重的情感,往往藏在”没说出口”的部分。父母的爱不是挂在嘴边的”我爱你”,而是你离家前那碗热汤,是电话里的”多穿点”,是你忙到忘记回复时他们的”没事没事”。

而我们的愧疚,也不需要声泪俱下地表达,只要在某个深夜,愿意静下来,重新看看他们,就够了。

凌晨三点,我给妈妈发了条消息

电影结束时已经凌晨三点,我坐在昏黄的台灯下愣了很久。翻出和妈妈的聊天记录,全是她在问”吃了吗””冷不冷””工作还顺利吗”,我的回复永远是”嗯””挺好的””在忙”。

我打了一行字又删掉,最后只发了句:”妈,五一我回家住几天,哪也不去。”

过了十几分钟,她回复:”好!妈给你做红烧肉。”后面跟了三个笑脸表情——她大概是高兴得睡不着,特地爬起来回我消息。

我盯着那三个笑脸,眼眶忽然就热了。《东京物语》用两个小时告诉我的,其实很简单:趁一切还来得及,去见你爱的人,好好说几句话,哪怕只是坐在一起发呆也好。

有些沉默,一旦成为永恒,就再也无法打破了。