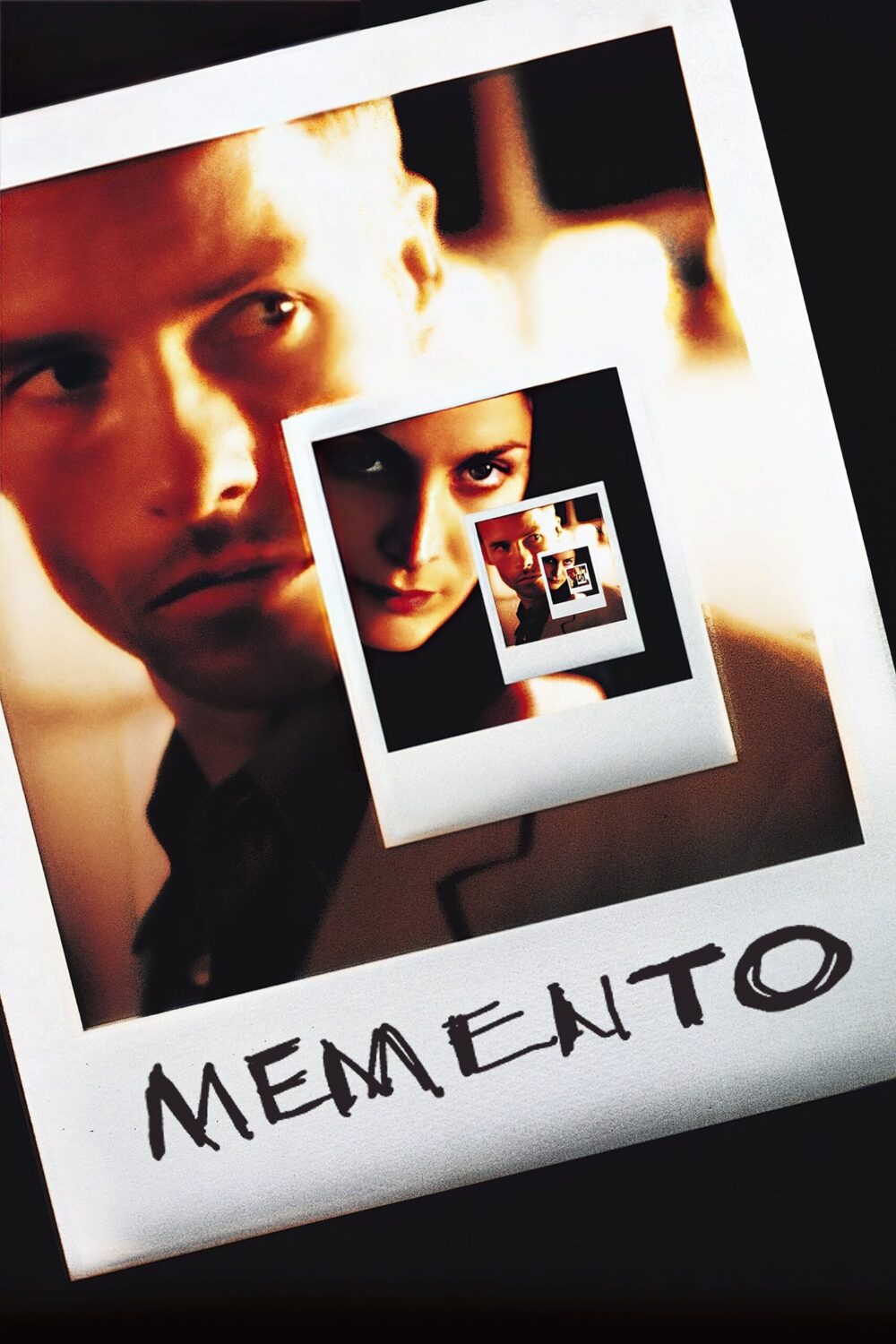

当诺兰在《记忆碎片》(2000)中将时间线切割成无数倒序排列的黑白与彩色片段,观众第一次真正体验到叙事本身可以成为一种认知迷宫。这种刻意打乱因果顺序的讲述方式,并非为了炫技,而是让叙事形式与内容达成深层同构——主人公的失忆症患者视角,恰好通过非线性结构得到了最精准的呈现。电影不再是时间的忠实记录者,而成为记忆、欲望与谎言的编织场。

叙事逻辑的解构与重组

非线性叙事的核心在于对传统时间轴的拆解。它拒绝”开端-发展-高潮-结局”的古典模式,转而采用碎片化的时间块,通过剪辑、蒙太奇和叙事跳跃来重新排列事件。昆汀·塔伦蒂诺在《低俗小说》(1994)中将三个看似独立的故事打散重组,让观众在章节式的跳跃中逐渐发现人物与事件的隐秘关联。这种结构不是混乱,而是一种精心设计的秩序——它要求观众主动参与意义的建构,在碎片中寻找因果链条。

这种叙事方式天然适合表现复杂的心理状态。当线性时间被打破,叙事者获得了更大的自由度,可以随时切入记忆、梦境或假设性场景。阿伦·雷乃的《去年在马里昂巴德》(1961)将现在、过去与虚构的记忆搅拌在一起,让真相变得不可触及。观众不再是被动的接收者,而成为侦探,需要在导演布设的时间迷宫中拼凑出自己的理解版本。

记忆的时间性与电影语法

非线性叙事与人类记忆的运作机制有着天然的相似性。我们回忆往事时,从不按照日历顺序,而是依据情感强度、心理联想或某个触发点跳跃式地提取片段。贝托鲁奇在《戏梦巴黎》(2003)中用闪回穿插现实,让1968年的政治激情与三个年轻人的私密生活交织,记忆在此成为一种情感注脚,而非客观记录。

这种时间处理方式使得电影获得了表现意识流的能力。当镜头语言叙事不再受制于物理时间,它便可以自由出入角色的内心世界。《广岛之恋》(1959)中,阿伦·雷乃用蒙太奇将战后广岛的废墟与女主角在法国小镇的初恋记忆叠加,两段不同时空的创伤经验在剪辑中完成了心理层面的对话。时间不再是容器,而成为一种情感的拓扑结构。

空间视角的多重折叠

非线性叙事常常伴随着空间视角的重组。当时间被打乱,空间也随之失去稳定性。冈萨雷斯·伊纳里图的《21克》(2003)通过三个主角的碎片化时间线交叉剪辑,让同一个车祸事件在不同时间点、不同视角下反复出现,每一次重现都携带着新的情感重量。这种多视角叙事技巧不是为了全知全能,而是为了呈现真相的多义性——没有上帝视角,只有局部的、带着偏见的观察。

在《穆赫兰道》(2001)中,大卫·林奇将梦境与现实、欲望与幻灭编织成一个莫比乌斯环。电影前半段的好莱坞童话在某个时间节点突然崩塌,观众这才意识到自己一直身处主角的梦境投射之中。这种叙事策略让空间成为心理的外化,每一个场景都可能是真实的,也可能是虚构的,边界在碎片化时间线中被彻底消解。

代表作品的叙事实验

克里斯托弗·诺兰堪称非线性叙事的大师级实践者。《盗梦空间》(2010)在梦境的多层嵌套中建立了复杂的时间体系,每一层梦境都有不同的时间流速,剪辑在不同层级间快速切换,形成一种近乎交响乐式的节奏对位。而《敦刻尔克》(2017)则用三条时间线——陆地的一周、海上的一天、空中的一小时——同步推进,让不同时间尺度在同一银幕上折叠,制造出窒息般的紧张感。

欧洲艺术电影对此类叙事的探索更具哲学意味。加斯帕·诺的《不可撤销》(2002)采用完全倒叙的结构,从暴力的结果逆推至甜蜜的起因,让观众在时间逆流中体验命运的残酷必然性。这种时间倒置不是形式游戏,而是对因果论的质疑——当我们已经知道结局,过程中的每一个快乐瞬间都染上了悲剧的底色。美国电影学会曾将此类叙事实验列为影响当代电影语言发展的重要标志。

观众心理的参与式建构

非线性叙事对观众提出了更高的要求,它拒绝被动接受,而要求主动解码。这种叙事方式激活了观众的认知能力——在碎片中寻找线索、推测因果、修正假设。《记忆碎片》的观众必须像主角一样依靠纸条和照片来记忆信息,叙事结构本身成为一种共情装置。

这种参与感带来了更强的沉浸体验。当观众被迫放弃对全知视角的依赖,他们与角色站在了同一认知水平上,共同经历着困惑、怀疑与恍然大悟。《致命魔术》(2006)在双线叙事中埋设了大量视觉陷阱,最终的真相揭示不仅震撼于情节本身,更在于观众意识到自己的注意力是如何被操纵的。叙事成为一场魔术表演,形式与内容完美同构。

碎片中的整全意义

非线性叙事最终指向的是对时间本质的追问。它告诉我们,时间并非只有一种存在方式,因果关系也可以被重新定义。当叙事不再遵循钟表时间,它便获得了接近人类真实经验——那种充满跳跃、重复、遗忘与突然涌现的心理时间——的可能性。这种叙事结构不是为了制造混乱,而是为了在碎片化中逼近更复杂、更真实的整全性。

电影作为时间的艺术,在非线性叙事中找到了自己的元语言。它不再满足于讲述故事,而开始讲述”如何讲述故事”这件事本身。碎片化的时间线既是内容,也是形式;既是迷宫,也是地图。当观众走出影院,那些被打散又重组的时间碎片,最终会在记忆中沉淀为一种独特的观影体验——关于真相的多义性、记忆的不可靠性,以及叙事本身作为一种认知工具的无限可能。