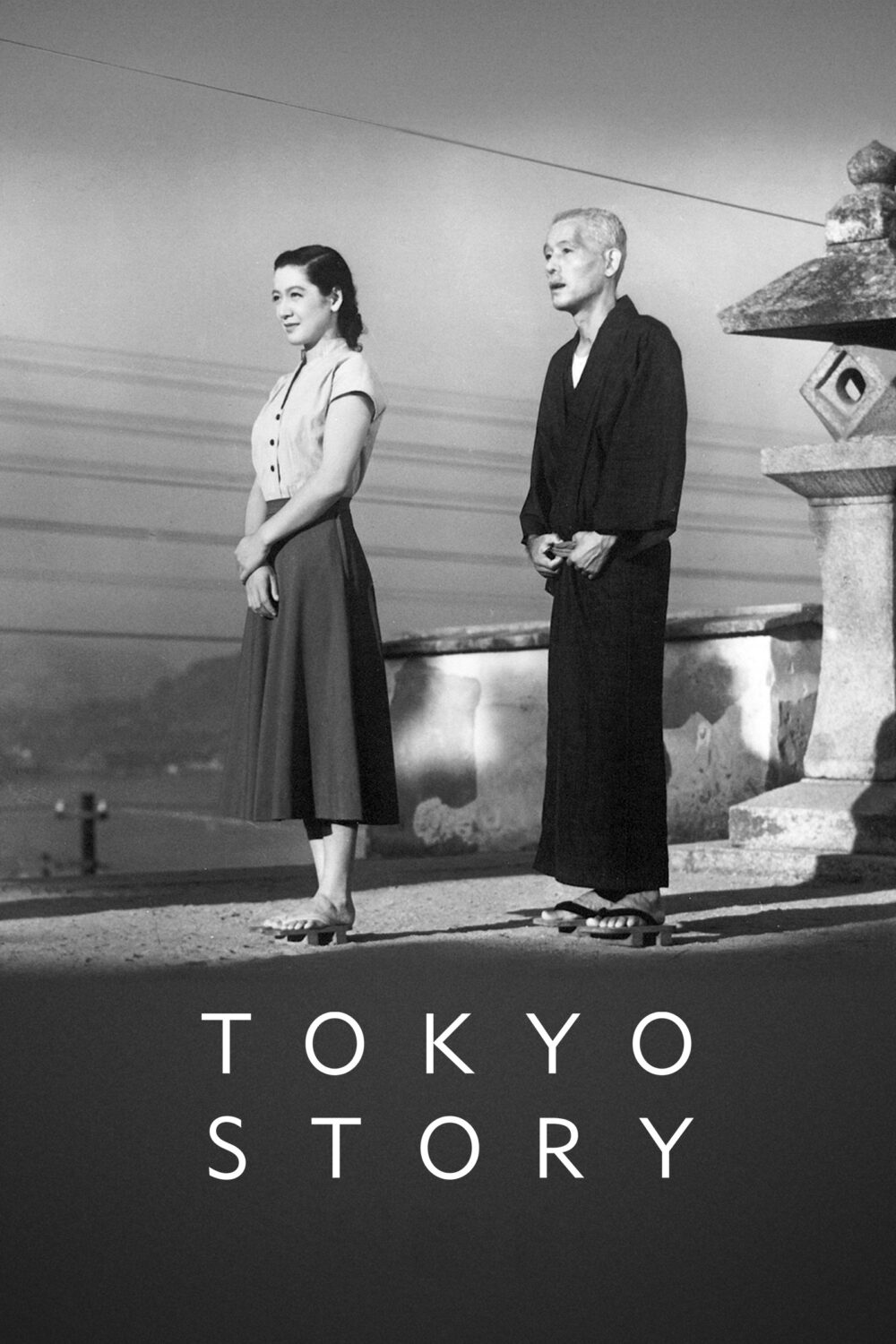

昨晚下班的时候,雨下得很急。地铁口的人群撑着伞匆匆散开,我站在便利店门口的屋檐下发了会儿呆,看着街道上倒映的红绿灯在水洼里晃动。不知道为什么,突然想起小津安二郎的《东京物语》(1953,小津安二郎)。可能是因为那种湿冷的氛围,也可能是因为疲惫——那种无法对任何人诉说的、日常的、慢性的疲惫。

回到家脱下湿透的鞋袜,我打开了这部电影。已经是第三次看了。第一次看是大学时代,觉得节奏太慢;第二次是几年前刚工作的时候,开始能体会到一些东西;这一次,在这个雨夜,我几乎是流着泪看完的。

那些被遗忘在时间里的父母

电影讲的是一对老夫妇从乡下到东京看望儿女的故事。故事简单得不能再简单:他们满怀期待地来,却发现儿女们都很忙,没有时间陪伴他们。大儿子是医生,二儿子开美容院,女儿经营理发店,每个人都在为生活奔波,都在应付自己的疲惫。只有已故次子的媳妇纪子,还愿意抽出时间陪他们在东京转转。

小津用那种标志性的低机位拍摄,镜头总是静静地看着。没有配乐煽情,没有戏剧化的冲突,就是日常生活的流淌。但恰恰是这种平静,让人感到一种无法言说的疼痛。那些儿女们忙碌的背影、敷衍的笑容、疲惫的叹息,都那么真实。真实到让我想起自己。

雨夜里看见的,是自己的倒影

有一场戏我印象特别深。老两口被儿女们”安排”去海边的温泉旅馆住一晚,结果那里全是年轻人在开派对,吵闹到深夜。两位老人穿着旅馆的浴衣坐在走廊上,看着海,说不出是失望还是理解。老父亲说:”孩子们都有自己的生活,这也是没办法的事。”

看到这里的时候,我突然想起上个月妈妈打电话来,说想来城里住几天。我当时正在加班,很累,就说”最近太忙了,过段时间吧”。后来就没有后来了。我继续忙我的工作,她继续在老家过她的日子。我们都在各自的疲惫里,忘记了对方。

小津没有批判谁,他只是呈现。那些儿女们不是坏人,他们也在为生活挣扎。但问题是,当所有人都在忙着活下去的时候,那些温柔的、缓慢的、需要时间沉淀的情感,就这样被遗忘了。

疲惫是一种慢性的告别

电影里最让我动容的角色是纪子——那个已经守寡八年的儿媳。她对公婆的好,纯粹而温柔。老母亲握着她的手说:”你这么好的人,应该再婚,开始新的生活。”纪子笑着说不会的,但眼神里有一种说不出的东西。

我想她大概也很累吧。守着一个人的记忆活了八年,还要在生活的重压下保持善良和温柔,这需要多大的力气。但她还是愿意抽出时间陪老人,带他们坐电车看东京的街景,给他们零花钱,倾听他们的唠叨。这种温柔,在疲惫的世界里,显得格外珍贵。

看到这里我才明白,疲惫不只是身体的累,更是一种情感的钝化。当我们习惯了用”太忙了””下次吧””改天”来回应的时候,其实是在一点点告别那些重要的人。只是这种告别太慢了,慢到我们自己都没察觉。

城市的雨,和电影里的雨

《东京物语》里有一场戏是下雨的。老母亲在东京病重,孩子们匆匆赶回老家。葬礼结束后,大家又各自回到自己的生活。只有纪子留下来陪老父亲,两个人坐在空荡荡的房子里,听着外面的雨声。

那场雨和昨晚的雨好像是同一场。都是那种绵长的、冷静的、不会停的雨。它让城市的喧嚣暂时安静下来,让人可以听见自己内心深处那些被压抑的情绪。我想起地铁口那些匆忙的人群,想起自己湿透的鞋袜,想起那些没有打出去的电话,没有回复的消息,没有兑现的”改天见”。

小津的电影总是这样,用最简单的镜头讲最本质的东西。他拍的不是东京,是所有现代城市;他拍的不是那对老夫妇,是所有在时间里被遗忘的父母;他拍的不是疲惫,是我们在疲惫中失去的那些东西。

看完之后,我给妈妈打了个电话

电影结束的时候已经快十二点了。窗外的雨还在下,但声音小了很多。我坐在沙发上发了一会儿呆,然后拿起手机,给妈妈打了个电话。她接得很快,声音里带着惊讶:”这么晚了怎么还不睡?”

我说没什么,就是想听听你的声音。她在电话那头笑了,说我是不是又加班加傻了。我们聊了一些琐碎的事,她说最近天气冷了要多穿点,我说知道了。挂电话之前,我说:”妈,下个月我回去看你。”她说好,语气里有掩饰不住的开心。

放下手机的时候,我突然觉得轻松了一些。雨夜的疲惫还在,但至少我没有在这个当下,继续那种慢性的告别。小津的电影没有给出答案,但它让我看见了问题——那些在忙碌和疲惫中被我们忽略的、真正重要的东西。

也许疲惫是现代生活无法避免的底色,但至少我们还可以选择,在某个雨夜,停下来,想起那些重要的人。《东京物语》教会我的不是如何不疲惫,而是如何在疲惫中,不失去爱的能力。这大概就是为什么这部七十年前的电影,在今天的雨夜里,依然能击中我的原因。