凌晨两点,杭州的雨还没停。窗外的霓虹灯把雨丝染成橙色,我坐在出租屋的床上,被子叠在腿上,笔记本电脑发烫。微信置顶的聊天框里,最后一条消息停在三天前。我也不知道为什么,就突然想看《花样年华》。或许是因为梁朝伟那张脸总带着说不出口的难过,或许只是想找个理由,让自己正当地难受一会儿。

播放键按下去的时候,我没想到会看到凌晨四点。

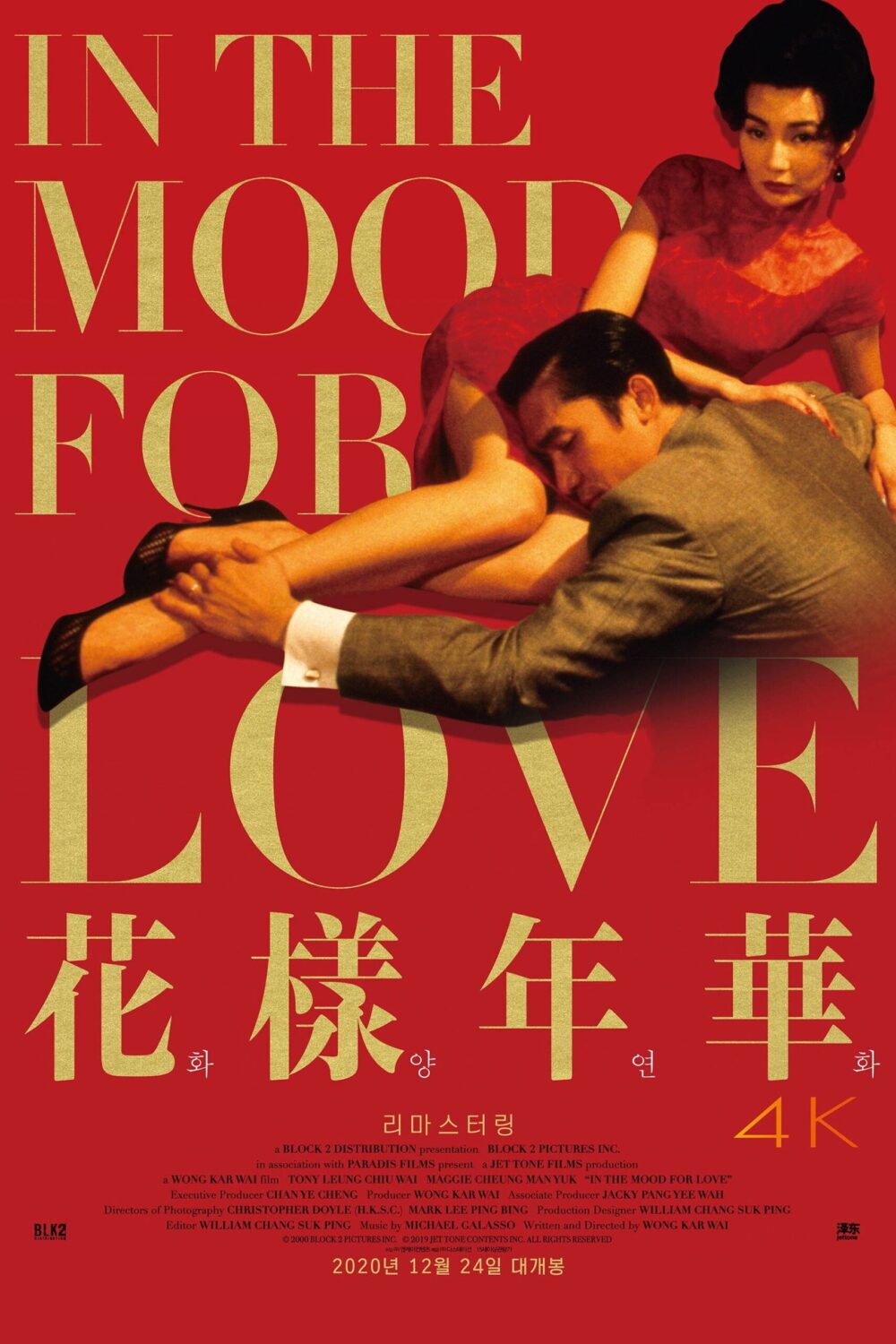

旗袍与走廊

电影里张曼玉换了二十几件旗袍,在逼仄的走廊里擦肩而过。那些碎花的、暗红的、藏青的布料,包裹着欲言又止的身体。我盯着屏幕,想起去年夏天,你穿那件米色连衣裙出现在地铁站。那是我们最后一次见面,你说”最近太忙了”,我说”嗯,我懂”。然后我们在人潮里站了十分钟,聊天气,聊工作,聊所有不重要的事。

电影里的走廊很窄,两个人总要侧身才能过去。现实里的距离很宽,宽到可以装下所有的借口。

张曼玉问梁朝伟:”如果我有一张船票,你会不会跟我走?”他没回答。我突然想,如果那天我问你”要不要留下来”,你会怎么说?但我没问,你也没等。

那些排练出来的告别

电影里他们排练怎么跟对方的伴侣摊牌。”如果有另一个女人怎么办?””你会原谅我吗?”那些台词说得小心翼翼,像在试探自己能承受多少疼。最后他们什么都没说,只是在房间里抽烟、喝茶、听邓丽君。

我想起我们分手前的那个月。你开始说”最近很累”,我开始说”你早点睡”。我们像两个演员,认真地排练告别的剧本,生怕演砸了会更尴尬。每次视频,我都会提前想好要说什么,怕冷场,怕你觉得我变了,怕你发现其实我们已经没什么好说的了。

异地恋最残忍的不是距离,是你们明明还在一起,却要提前练习怎么假装没那么在乎。

1962年的慢与2023年的快

电影拍的是1962年的香港,一切都很慢。慢到可以在楼梯间等一个人,慢到可以为了借一个电饭煲反复敲门,慢到两个人明明喜欢彼此,却可以用一整年的时间试探。

我们活在2023年,一切都很快。快到消息秒回是礼貌,快到三天不联系就算冷战,快到半年不见面就会渐行渐远。我记得你说过”我们要学会适应”,适应不同城市的作息,适应见不到面的日子,适应把想念憋在心里。

但时间不会因为适应就变慢。它像电影里那个钟,滴答滴答地走,走到最后,连说再见都来不及。

吴哥窟的树洞

电影结尾,梁朝伟去了吴哥窟,对着石壁上的树洞说出秘密,然后用泥土封住。他说:”以前的人遇到心事,会爬到山上,在树洞里说出秘密,再用泥土封起来,秘密就永远不会有人知道。”

看到这里的时候,我突然很想哭。不是因为电影拍得多好,是因为我也有一个树洞,里面装满了那些没来得及说的话。”其实我很想你””其实我还是会看你的朋友圈””其实我想问你过得好不好”。这些话打了又删,删了又打,最后都烂在了输入框里。

如果真的有树洞就好了。我可以对它说,我后悔那天没有开口;我可以说,我想知道你现在还会不会想起我;我可以说,如果时间倒回去,我会抱着你说”我们再试试”。

但现实没有树洞,只有微信的聊天记录。我翻到去年的今天,你发了一条”晚安”,我回了一个月亮的表情。那时候我们还会为了谁先睡觉吵架,还会在视频里看对方发呆,还会觉得,只要熬过这段时间,我们就能在一起。

二刷与未寄出的信

这是我第二次看《花样年华》。第一次是大三,看完觉得很美,美得不真实,像一个精致的梦。那时候我还没遇见你,不懂什么叫”想说却说不出口”,不懂什么叫”明明在一起却更寂寞”。

第二次看,是在我们分开半年之后。我突然懂了,为什么他们不在一起。不是不爱,是爱得太小心,小心到不敢往前走一步。他们怕打破平衡,怕伤害别人,怕自己不够好,怕时间证明这只是一场误会。

你也是这样的吗?是不是也觉得,我们隔着太远了,远到看不清彼此的轮廓;是不是也觉得,如果继续下去,总有一天会变成最熟悉的陌生人?

我想给你写封信,就像电影里那些没寄出的信一样。告诉你,我还记得你喜欢在电话里听我讲废话,记得你说想和我一起看海,记得你抱怨说异地恋太难了,但还是想试试。

但我最后还是没写。因为我怕你回,更怕你不回。

雨还在下

电影结束的时候,天已经亮了。窗外的雨小了一些,街上开始有早起的人。我关掉电脑,盯着黑掉的屏幕,看见自己模糊的倒影。

《花样年华》的英文名叫”In the Mood for Love”,那一刻的爱。爱情或许就是这样,它只存在于某个瞬间,某个擦肩而过的走廊,某个欲言又止的午后。错过了那一刻,就是一辈子。

我不知道你现在还会不会想起我,也不知道如果我们再见面,会不会像电影里那样,客气地问候,然后各自转身。但至少今晚,在这个下雨的凌晨,我允许自己难过一会儿,允许自己想你。

想念这件事,大概也需要一个树洞。我把它封在这篇文字里,封在看过的电影里,封在再也不会重来的时光里。