凌晨五点半的火车,车厢里只有零星几个乘客。我把行李塞进头顶的架子,坐到靠窗的位置,外面天还没完全亮。不知道为什么,突然很想重看小津安二郎的《东京物语》(1953,小津安二郎)。或许是因为这趟旅行本身就像电影里那种缓慢的节奏——没什么目的地,只是想离开待腻的城市,去另一个陌生的地方走走。

火车启动的时候,我打开了平板。画面里是昭和年代的东京,老夫妇从尾道坐火车去看孩子们。窗外的风景和屏幕里的黑白影像重叠在一起,有种说不出的安静感。

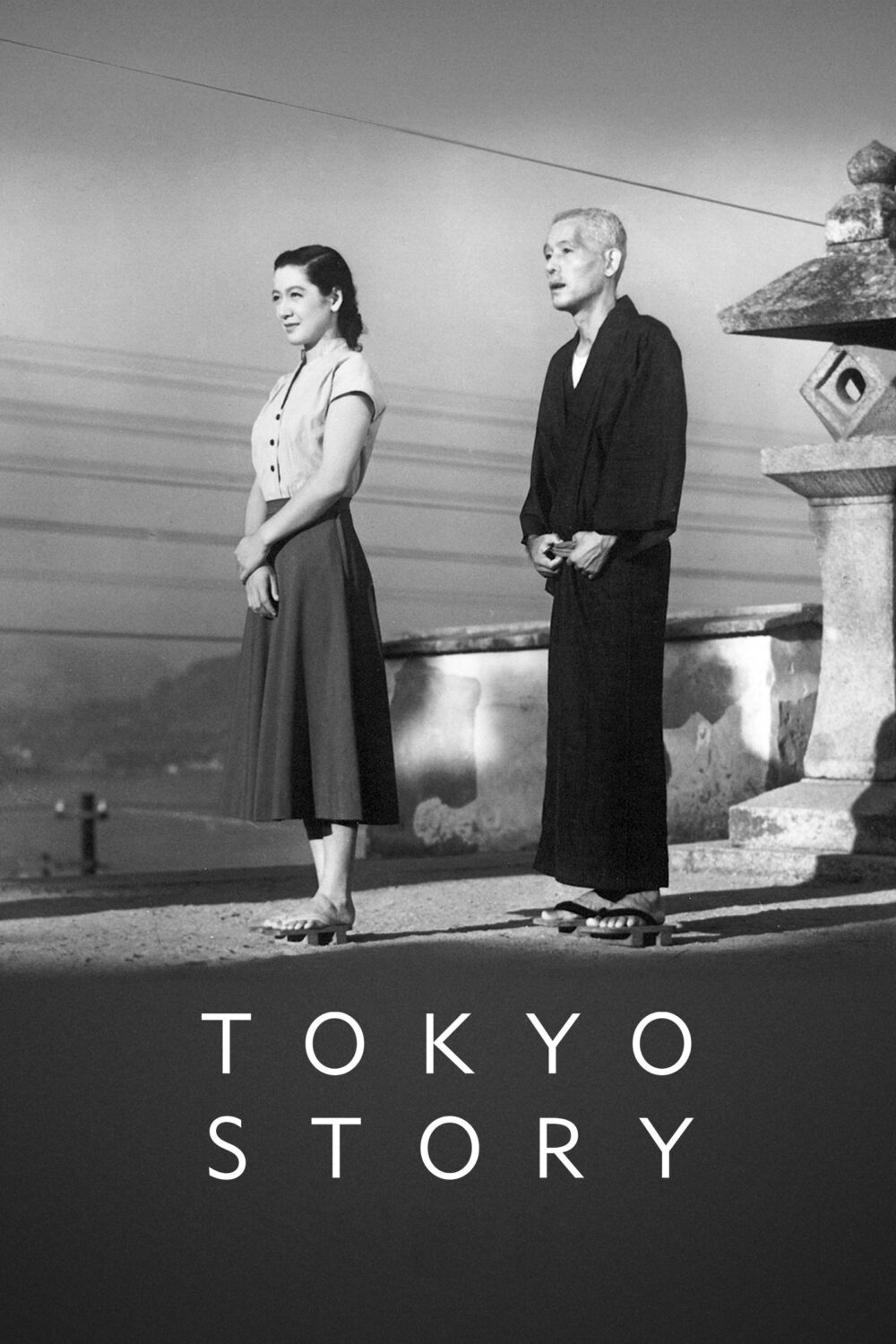

一部关于”去看望”的电影

《东京物语》讲的是一对老年夫妇,从濑户内海的小镇出发,长途跋涉去东京看望已经成家立业的儿女们。他们带着期待,却发现子女都忙于生活,没人有时间好好陪伴他们。唯一对他们好的,反而是已故二儿子的遗孀纪子。

电影没有激烈的冲突,没有撕心裂肺的争吵,就是一些日常的对话、尴尬的沉默、礼貌的疏离。老父亲坐在陌生的房间里,看着东京的夜景发呆;老母亲试图和媳妇聊天,却发现话题总是浅浅地停在表面。最后他们提前离开东京,母亲在回程途中病倒,去世前说:”人生啊,不就是这样吗。”

我看过很多遍这部电影,但每次看的感受都不一样。第一次看是大学时代,觉得子女太冷漠;后来工作几年再看,开始理解那种身不由己的忙碌;这次在火车上看,我更注意到的是那些”留白”——小津用大量的空镜头,拍走廊、拍天空、拍铁轨,什么都不说,却让人心里涌起一阵一阵的情绪。

火车窗外的风景,和小津的空镜头很像

火车开过田野、村庄、高架桥,窗外的景色不停变换,但每一帧都稍纵即逝。我盯着那些掠过的景色,突然明白为什么小津那么爱拍”空镜头”。

他会在两个场景之间,突然插入一个无人的走廊,或是一条晾着衣服的巷子,或是远处的烟囱。这些画面和剧情没有直接关系,却营造出一种”时间在流动”的感觉。就像此刻我看着窗外,那些房子、树、电线杆飞快地后退,我知道自己在移动,但同时又感觉自己是静止的——只是世界在我面前展开、消失。

电影里有一场戏,老夫妇被儿女安排去热海的温泉旅馆,本来是好意,但那里太吵闹,他们根本睡不着。镜头没有直接拍他们的失落,而是拍了一个海浪拍打礁石的空镜。海浪一遍遍地涌上来,又退下去,周而复始。看到那个画面的时候,我鼻子有点酸。

那些没说出口的话,比对白更重

《东京物语》最打动我的,不是那些台词,而是那些”没说的话”。

老父亲明明很想多待几天,却说”东京太热了,还是回去好”;女儿明明觉得父母碍事,却笑着说”下次再来”;纪子明明也有自己的生活要过,却一直温柔地陪伴着他们。每个人都在克制,都在体谅,都在压抑真实的情绪,最后形成一种礼貌的、疏离的、但又充满人情味的关系。

我想起自己上次回家,也是这样。妈妈问我工作累不累,我说还好;她说你看起来瘦了,我说没有;她想让我多待几天,我说下次一定。我们都很克制,都在照顾彼此的感受,但那些真正想说的话——”我其实很孤独”、”我有时候不知道自己在忙什么”、”我很想你”——始终没说出口。

小津的电影就是这样,他从不强调情绪,但你能感觉到那些压抑在对话之下的情感。就像火车窗外的风景,你看见了,但来不及细看,它就过去了。

纪子的那句话,我现在才懂

电影快结束时,纪子对小姑子说:”我没有你们想的那么好。我也会忘记他(亡夫),也会想到自己的未来。”这句话让小姑子愣住了,观众也愣住了。

之前所有人都觉得纪子是”完美的好人”,只有她对老人好,只有她愿意花时间陪伴他们。但她自己承认,自己也是普通人,也会自私,也会慢慢遗忘。这种坦诚,反而让她显得更真实、更动人。

我盯着屏幕里的原节子(饰演纪子),她穿着素净的和服,眼神温柔但疲惫。我突然想到,善良从来不是天生的,而是一种选择。纪子也会累,也想过更轻松的生活,但她还是选择了去做那些”麻烦”的事——陪老人散步、听他们说话、送他们回家。

火车窗外的风景又变了,这次是一片湖。湖面很平静,倒映着天空。我想,或许小津想说的就是这个:人生不是戏剧化的高潮和反转,而是一些平淡的、重复的、稍纵即逝的瞬间。我们能做的,就是在这些瞬间里,尽量温柔一点。

一个人的旅行,和一部关于”离别”的电影

火车快到站的时候,电影也接近尾声。老父亲回到尾道的家,一个人坐在空荡荡的房间里,邻居过来安慰他。他说:”是啊,已经很好了。”然后镜头摇向窗外,是濑户内海的波光。

我关掉平板,收拾东西准备下车。车厢里的人比来时多了一些,大家都在低头看手机,或是闭目养神。我突然觉得,这趟旅行和《东京物语》很像——都是关于”离开”和”抵达”,都是在移动中感受时间的流逝,都是在陌生的地方,想起熟悉的人。

小津的电影没有给出答案,只是轻轻地呈现生活的样子。火车窗外的风景也是,它们不为谁停留,只是安静地在那里,等你偶然看见。