女性凝视:从被注视到自我叙述

当劳拉·穆尔维在1975年提出”男性凝视”理论时,她揭开了电影工业中一个隐秘却持久的权力结构:镜头长久以来充当着男性观看者的眼睛,而女性只是被观看的客体。但在近十年的电影创作中,越来越多的作品开始反转这种凝视关系——女性不再是被凝视的对象,而是主动观看、叙述与定义的主体。这种转变不仅改变了银幕上的影像语言,更重塑了观众感知世界的方式。

凝视的权力与主体的缺席

传统电影叙事中,摄影机往往与男性角色的视线重合,女性的出场总是伴随着某种被审视的张力。她们的身体被切割、被特写、被赋予符号意义,却鲜少拥有完整的内心世界。这种影像逻辑背后,是一种文化上的习惯性缺席:女性被允许存在于画面中,却被剥夺了叙述自己的权利。

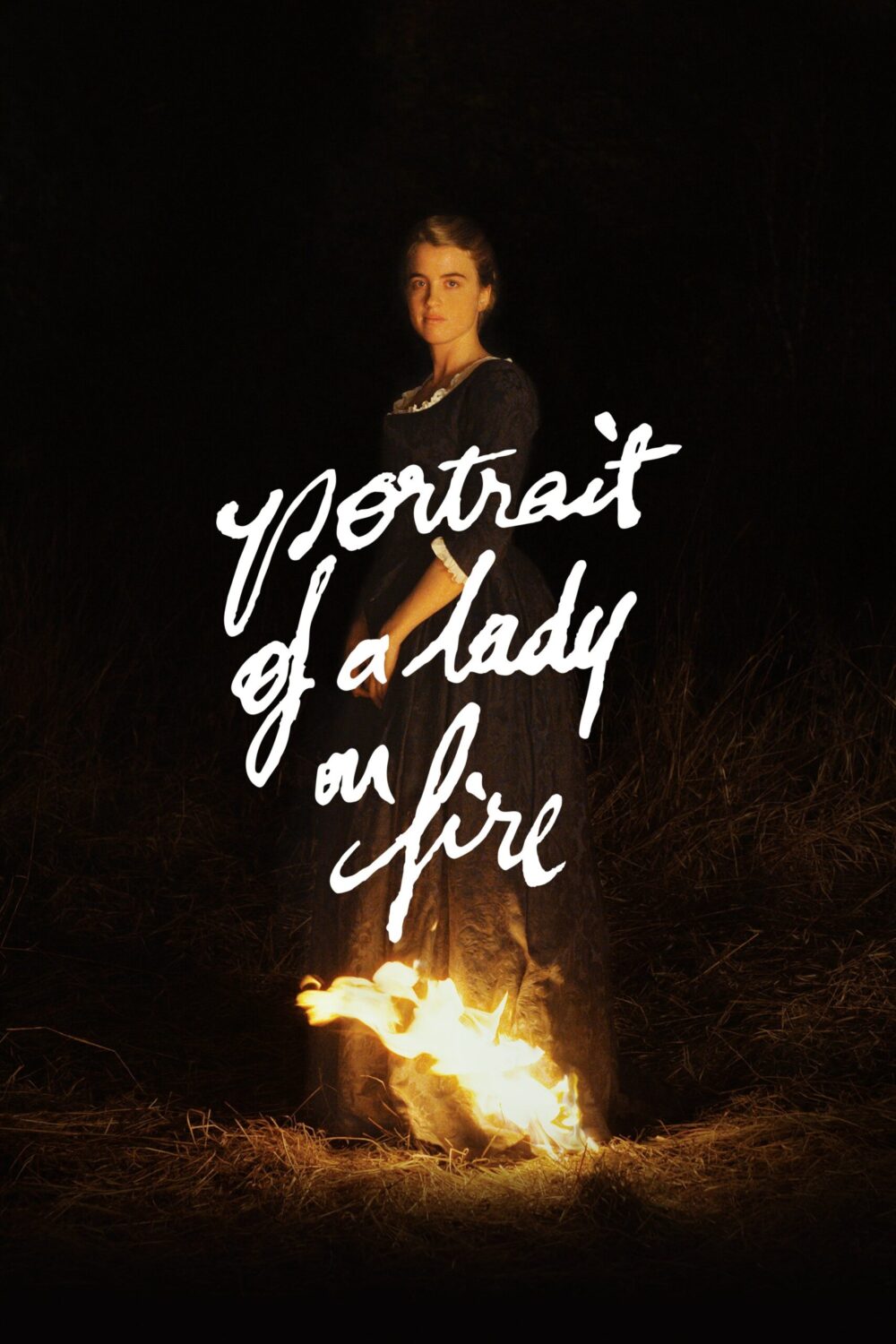

然而当女性创作者开始掌握镜头,这种凝视结构发生了根本性的位移。瑟琳·席安玛在《燃烧女子的肖像》(2019)中,将女性之间的凝视拍得如此克制而灼热——画家玛丽安注视着模特艾洛伊兹,但这不是占有式的观看,而是试图理解另一个主体的渴望。镜头从不将女性身体物化为景观,每一次对视都是平等的灵魂交流。这部影片用纯粹的女性视角,重新定义了”看”这个行为本身。

身体的重新书写

在女性叙事的觉醒中,身体不再是被动的展示对象,而成为表达自主意识的场域。《塔尔》(2022)中,凯特·布兰切特饰演的指挥家以一种去性别化的姿态占据画面中心,她的身体语言充满支配力与创造力,打破了传统对女性身体”柔软””被动”的想象。托德·菲尔德作为男性导演,在这部作品中展现了对权力与性别关系的深刻思考。

萨拉·波莉的《她说》(2022)则以另一种方式处理身体议题。影片讲述揭露韦恩斯坦性侵案的调查记者故事,镜头始终尊重受害者的身体边界,从不以猎奇视角窥探创伤。这种克制本身就是一种立场:女性的身体经验,只能由她们自己定义和讲述。波莉用纪实化的影像语言,将身体自主权归还给了那些曾被侵犯的女性。

母女关系中的自我追寻

母性往往是电影中最易被符号化的女性经验,但当女性创作者介入,这个主题展现出惊人的复杂性。格蕾塔·葛韦格在《伯德小姐》(2017)中,拍出了母女关系中那些难以言说的紧张与深情。母亲的唠叨不再是喜剧桥段,而是一个试图保护女儿却不得其法的女性的真实挣扎。女儿的叛逆也不是简单的青春期符号,而是一个主体寻找自我声音的必经之路。

凯莉·莱卡特的《某种女人》(2016)则以更隐忍的方式处理女性间的情感联结。三个看似独立的故事中,女性角色都在日常生活的缝隙里,艰难地维护着自我的完整性。她们不是戏剧化的英雄,而是在平凡生活中持续进行自我协商的普通人。莱卡特的镜头从不急于给出答案,而是耐心地陪伴这些女性,见证她们如何在关系中保持自我。

跨越性别的凝视实践

值得注意的是,当代一些男性导演也开始反思并实践不同的凝视方式。保罗·托马斯·安德森在《魅影缝匠》(2017)中,表面上讲述男性设计师的故事,实际上将权力交给了女性角色阿尔玛。她以温柔而坚定的方式,重新定义了两人的关系结构。这种叙事策略的转变,显示出性别议题已经超越了简单的创作者性别划分,成为所有电影人都需要面对的美学与伦理课题。

濱口竜介的《驾驶我的车》(2021)同样展现了对女性主体性的尊重。妻子音的内心世界从未被完全解释,她保有秘密的权利,不必为满足男性角色的认知需求而变得透明。这种叙事上的”留白”,恰恰是对女性作为独立主体的承认。

凝视的未来

从被注视到主动凝视,从客体到主体,女性在电影中的形象经历了深刻的变革。这不仅仅是增加女性角色数量或让女性扮演传统男性角色那么简单,而是从根本上改变了电影的叙事逻辑、影像语言和情感结构。当越来越多的女性创作者进入电影工业核心位置,当越来越多的男性创作者开始反思自己的凝视习惯,银幕才真正成为复数的、平等的表达空间。

这种转变的意义远超电影本身——它重塑了我们理解他人、理解世界的方式。每一次平等的凝视,都是对旧有权力结构的温柔而坚定的反抗。每一个被完整讲述的女性故事,都在扩展人类经验的边界。