当光束穿透镜头,在银幕上雕刻出深邃的阴影与明亮的高光,电影便脱离了单纯的记录功能,成为一门关于光与暗的造型艺术。光影不仅是摄影的物理基础,更是导演手中最富表现力的画笔——它塑造空间的深度,勾勒人物的内心轮廓,在明暗对比中编织出情感的暗流与叙事的张力。从德国表现主义的尖锐阴影到当代数字影像的微妙层次,光影造型始终是电影语言中最古老却永不过时的表达方式。

表现主义传统中的明暗对话

光影造型的自觉运用可追溯至1920年代的德国表现主义电影。在《卡里加里博士的小屋》(1920)中,导演罗伯特·维内用扭曲的布景与强烈的明暗对比,将人物的心理扭曲外化为视觉形式。那些锐利的三角形阴影不仅是装饰,更是疯狂与压抑的具象隐喻。这种”明暗对照法”(Chiaroscuro)从文艺复兴绘画中汲取养分,却在电影中获得了时间维度——阴影可以移动、变形、吞噬光明,成为叙事本身的有机组成部分。

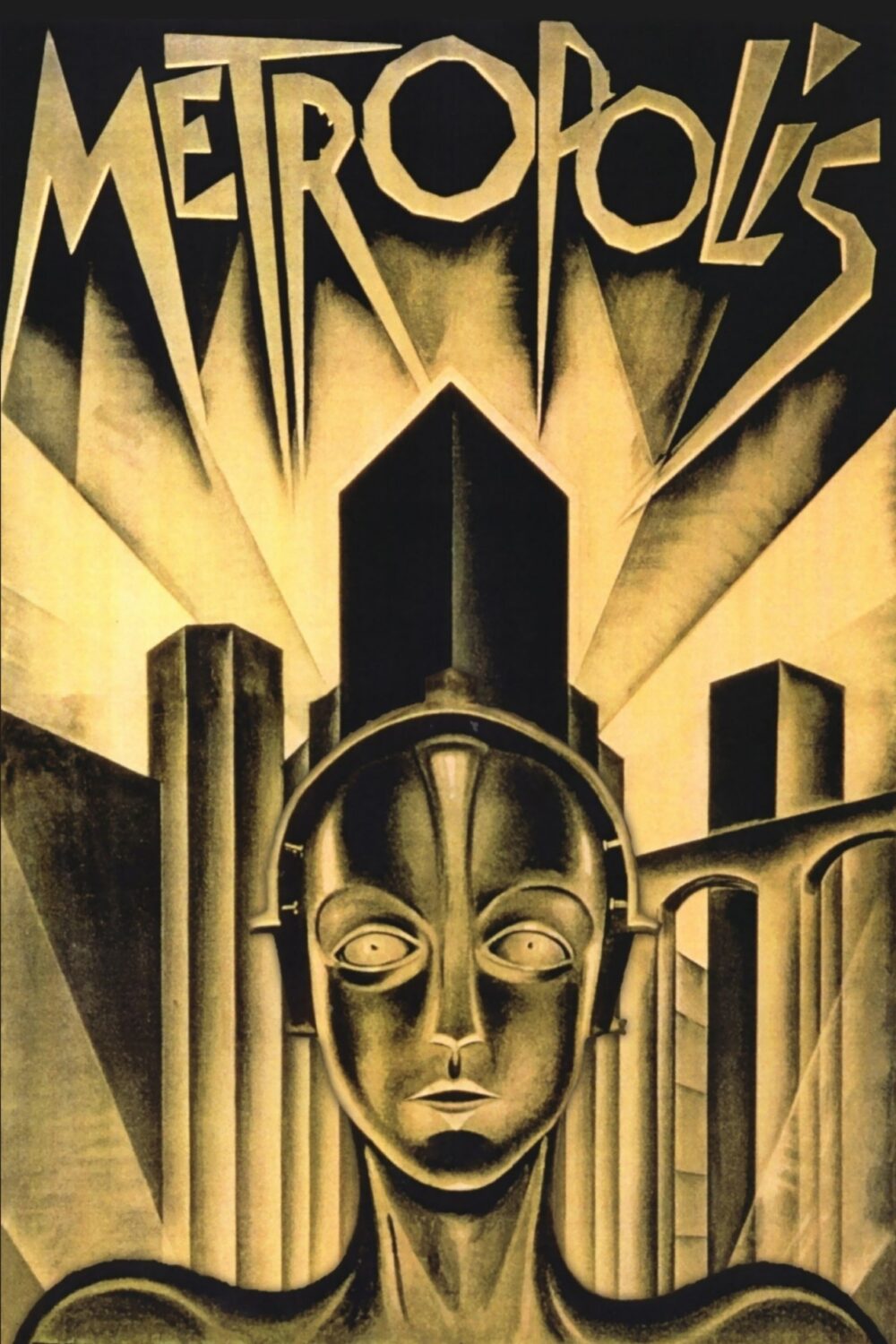

弗里茨·朗的《大都会》(1927)将这种手法推向极致。工业城市的机械景观被切割成几何形的光斑与深不见底的阴影区域,资本家居住的天空之城沉浸在明亮的人工光中,而工人阶级的地下世界则被浓重的阴影统治。这种垂直空间的光影分布不仅是阶级隐喻,更构建了一种视觉上的道德地理学。表现主义奠定的原则至今仍在影响电影创作:光不仅照亮对象,更揭示其本质。

黑色电影与光影的心理雕刻

进入1940年代,好莱坞黑色电影将光影造型发展为一套成熟的心理叙事系统。在《双重赔偿》(1944)中,比利·怀尔德与摄影师约翰·赛兹使用百叶窗投下的条纹阴影,将人物切割成光暗交错的碎片。这些横贯脸庞的阴影线条暗示着道德的撕裂与命运的牢笼,主人公沃尔特仿佛始终被困在自己欲望编织的监狱里。摄影师刻意压低曝光,让画面充斥大量黑色区域,人物的脸有时只有一半被照亮,这种”半明半暗”的处理直接对应着角色摇摆不定的道德立场。

奥逊·威尔斯在《历劫佳人》(1958)中进一步解放了光影的叙事功能。影片开场的长镜头中,光源似乎永远来自不可预测的方向,人物在阴影中现身又隐没,整座边境小镇笼罩在不祥的昏暗中。威尔斯与摄影师罗素·梅蒂舍弃了传统的三点布光,转而使用单一强光源制造戏剧性的明暗反差。这种”低调照明”(Low-key Lighting)技术不仅营造了视觉风格,更将观众置于永恒的不确定感中——当阴影占据画面大部分空间时,未知与危险也随之膨胀。

自然主义光影中的真实诗意

与表现主义和黑色电影的人工化光影相对,另一支创作传统追求光线的自然主义质感。特伦斯·马力克在《生命之树》(2011)中大量使用自然光与魔幻时刻的天光,摄影师艾曼努尔·卢贝兹基甚至故意让镜头直面太阳,捕捉那些眩目的光晕与漫射效果。这些”不完美”的曝光恰恰唤起了记忆的质感——童年往事总是笼罩在一层温暖而模糊的金色光芒中。马力克用光影重建了主观时间,让物理的光线成为情感记忆的载体。

侯孝贤的电影则展现了东方美学中的光影哲学。在《刺客聂隐娘》(2015)中,李屏宾的摄影捕捉到中国山水画般的层次感——晨雾中的远山隐现,室内场景依赖微弱的烛光与透过纸窗的天光。这种克制的用光拒绝戏剧化,却在平淡中积累出惊人的情感密度。当聂隐娘站在逆光中凝视远方,她的剪影与背景的光雾融为一体,个体的存在被消解进更广阔的时空维度。光影在这里不是强调,而是消隐;不是揭示,而是遮蔽——正是这种留白般的处理,为观众保留了想象与沉思的空间。

数字时代的光影重构

数字摄影技术改变了光影造型的物质基础,却也带来了新的美学可能。罗杰·迪金斯在《银翼杀手2049》(2017)中证明,数字传感器的宽容度可以同时保留极亮与极暗区域的细节,创造出胶片时代难以实现的复杂光影层次。洛杉矶废墟中橙色雾霭的漫射光,雪景中几乎无阴影的均匀照明,赌城里霓虹与烟尘交织的迷幻光谱——每个场景都构建了独特的光影系统,对应着不同的心理状态与叙事节奏。

亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图与卢贝兹基合作的《鸟人》(2014)则探索了连续光影变化的叙事力量。影片设计为”一镜到底”,光线从剧院后台的昏暗走廊,流动到时代广场的喧嚣夜色,再进入角色幻想中刺眼的舞台追光。这种不间断的光影流变本身就是情感旅程的视觉化——主人公在现实与幻觉、阴影与聚光灯之间挣扎,而光线的每一次转变都标记着心理状态的微妙位移。数字技术让摄影师可以在极端低光环境中工作,从而捕捉到更接近人眼感知的复杂光影关系。

光影作为情感的物质化

归根结底,光影造型之所以成为电影最核心的表现手法,在于它将抽象的情感转化为可见的物质形式。当《教父》(1972)中的维托·柯里昂坐在半明半暗的书房里,戈登·威利斯摄影创造的”深阴影”不仅是视觉风格,更是权力本质的隐喻——那些永不被照亮的角落正是暴力与秘密潜伏之处。当《花样年华》(2000)里的苏丽珍穿过狭窄楼道,杜可风镜头中摇曳的光斑与浓重的暗部构成了欲望与压抑的空间诗学。

光影造型提醒我们:电影从来不是对现实的透明复制,而是通过光的雕刻来重新创造现实。每一束光线的方向、强度、色温与质感都在传递信息,每一片阴影的形状、深度与边缘都在讲述故事。当我们在黑暗的影院中注视银幕,我们凝视的正是光本身——它既是影像的物质基础,也是意义生成的场域。明与暗的永恒对话,构成了电影艺术最根本的诗意。

—

光影造型的魅力在于其原始性与当代性的完美统一:它诞生于电影的黎明时刻,却在数字时代依然焕发生机。这门关于明暗对比、光线质感与空间层次的艺术,最终指向的是人类情感经验的视觉化——那些无法言说的幽微心绪,在光与影的交界处获得了形状。从表现主义的锐利阴影到自然主义的诗意天光,从黑色电影的道德暗区到数字影像的复杂层次,光影始终是导演手中最直接触动观众心灵的工具,它让电影超越叙事成为纯粹的感官体验,在明暗交替的呼吸节奏中抵达情感的深处。

更多关于电影摄影艺术的深度探讨,可以帮助我们理解光影语言的历史演变与美学维度。