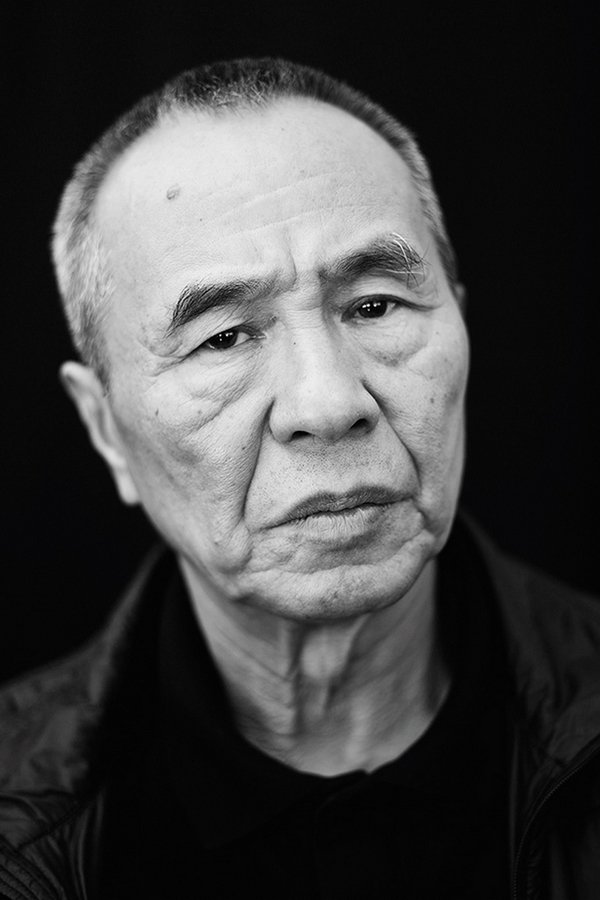

当镜头固定在某个角落,时间在画框中缓缓流淌,人物进出场如同生活本身的偶然与必然——这便是侯孝賢的电影世界。这位台湾新电影运动的旗手,用他标志性的长镜头和固定机位,在光影中铺展开一幅幅关于历史、记忆与存在的画卷。他的电影拒绝戏剧化的冲突,却在日常的留白中让观众触摸到时代的肌理与人性的温度。从《悲情城市》到《刺客聂隐娘》,侯孝賢始终以一种近乎禅意的影像哲学,书写着个体在历史洪流中的漂泊与坚守。

固定镜头与留白哲学:侯孝賢的视觉语言

侯孝賢的镜头语言具有高度辨识性——固定机位的长镜头构成了他影像美学的核心。他很少使用移动镜头或剪辑来制造视觉刺激,而是让摄影机如同一位静默的观察者,以中景或全景的距离凝视着人物的生活。这种”不介入”的拍摄方式,赋予观众一种近乎偷窥的观看体验,仿佛我们正透过时光的缝隙窥探那些已然逝去的时刻。

在他的影像世界里,留白具有诗学般的意义。人物往往处于画框的边缘,大量的空间留给背景中的门窗、廊道或自然景观。这种构图不仅营造出东方美学的疏离感,更暗示了个体在历史与环境中的渺小位置。《悲情城市》(1989)中那些透过窗格观看的镜头,《童年往事》(1985)里穿透竹林的光影,都在空间的留白中容纳了时间的重量与情感的余韵。侯孝賢的镜头不追逐戏剧高潮,而是在日常的片段中捕捉生命的真实质感。

历史记忆的私密叙事:从个体经验到集体创伤

侯孝賢最令人着迷的特质,在于他书写历史的独特方式。他从不直接呈现宏大叙事或政治事件,而是透过普通家庭的生活细节,让历史以一种润物细无声的方式渗透进影像。《悲情城市》处理的是台湾二二八事件这样沉重的历史创伤,但侯孝賢选择了一个聋哑人的视角,用无声与凝视来对抗历史的喧嚣。这种叙事策略既是美学选择,也是历史态度——当语言失效时,影像成为记忆最可靠的载体。

他的电影常常呈现出碎片化的叙事结构,《戏梦人生》(1993)以布袋戏大师李天禄的生平为线索,但影片更关注的是时代变迁中那些无法言说的情感皱褶。侯孝賢深谙记忆的本质——它从来不是线性连贯的,而是由气味、声音、光线这些感官碎片拼贴而成。因此他的电影拒绝解释,拒绝因果逻辑的明确交代,而是让观众在迷雾般的片段中自行拼凑意义。这种叙事方法在《海上花》(1998)中达到极致,整部影片如同一幅工笔画卷,在重复的场景与对话中勾勒出晚清上海的众生相。

演员即风景:表演的去戏剧化

在侯孝賢的电影中,演员的表演被极度去戏剧化。他要求演员克制情绪外露,用最简省的肢体语言传达内心状态。李康生在《千禧曼波》(2001)中的木然,舒淇在《刺客聂隐娘》(2015)中的凝滞,都体现了这位导演对表演的独特要求。演员在他的镜头下成为风景的一部分,与环境形成有机的整体,而非戏剧冲突的制造者。

这种表演美学与他长期合作的摄影师李屏宾、音乐人陈明章等形成了稳定的创作班底。李屏宾的自然光运用为侯孝賢的影像增添了纪实性的质感,而陈明章的配乐则以台湾民间音乐为底色,为影像注入在地性的文化记忆。这个团队共同构建的视听语言,成为台湾新电影运动最重要的美学遗产之一。

从台湾到世界:侯孝賢的文化意义

侯孝賢的影响力早已超越台湾本土,成为世界艺术电影的重要坐标。他在威尼斯电影节凭借《悲情城市》获得金狮奖,让西方影坛重新认识东方电影的美学可能。他的长镜头美学影响了贾樟柯、是枝裕和等后辈导演,而他处理历史与记忆的方式,也为亚洲电影提供了一种有别于好莱坞叙事的范本。

在全球化的电影工业体系中,侯孝賢始终保持着创作的独立性。《刺客聂隐娘》用武侠类型的外壳包裹着极致文人化的影像追求,这种”反类型”的创作态度既是对商业妥协的拒绝,也是对电影作为艺术形式的坚守。他证明了慢电影不仅是一种风格选择,更是一种观看世界、理解时间的哲学方式。正如法国《电影手册》所评价的,侯孝賢的电影是”时间的雕塑”,在静止中流动,在沉默中言说。

—

侯孝賢用半个世纪的创作,在华语电影史上镌刻下独特的美学印记。他的电影世界拒绝喧哗,却在静默中抵达人心最柔软的角落;他书写历史,却从不宣判,而是以影像为逝去的时光留下温柔的注脚。这便是侯孝賢——一位用镜头守护记忆的诗人。

延伸阅读:侯孝贤访谈与电影研究资料