很多观众初看《绿里奇迹 The Green Mile (1999)》,会被它的温情与奇迹打动,但也会疑惑——为什么监狱长廊被称为“绿里”?超能力设定到底想表达什么?善与恶的界线为何变得如此模糊?结局中角色的命运又意味着什么?这些疑问,正是这部电影能够穿越时间、持续被讨论的原因。

影片亮点在于它不仅仅是一部关于死刑犯的监狱故事,更像是一则现代寓言。导演弗兰克·德拉邦特用柔和、克制的镜头语言,搭建了一个充满道德困境和人性考问的空间。影片的基调温暖但沉重,将现实主义叙事和奇幻元素巧妙融合,将“善恶”这一二元对立,转化为流动的、难以界定的人性灰色地带。

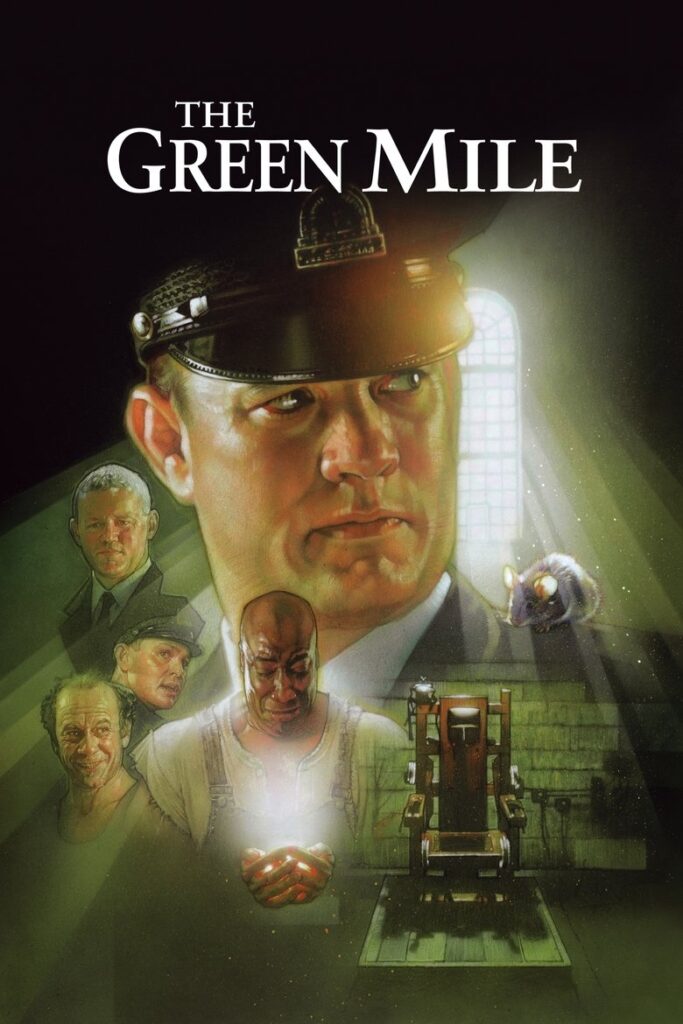

剧情的表层,是1930年代美国南部一座死囚监狱的故事。典狱长保罗和他的同事们,日复一日地目送犯人走向电椅。然而,一名名叫约翰·考菲的黑人男子被指控杀害两名白人小女孩,被送进了“绿里”。他身形巨大却性格温和,拥有不可思议的治愈能力。影片以保罗的视角,通过一系列“奇迹”,逐渐揭开了考菲的真实面目,也让观众见证了监狱里每一个人善恶边界的松动。

“绿里”并不只是监狱走廊的颜色。它象征着通往死亡的“最后一程”,更是一条人性审判与救赎的界线。电影中,大量低机位和长镜头,营造出压抑又庄严的氛围,让观众仿佛与角色一同步入未知。导演有意在细节上模糊正义与罪过的界限,比如考菲总是以孩子般的语气说“我害怕黑暗”,让观众本能地产生同情。影片中其他犯人,如“野孩子”巴比戴尔和精神失常的老鼠男,也都有各自的悲剧底色。究竟谁是恶人?谁值得同情?电影没有给出绝对答案。

约翰·考菲的超能力,是全片最具争议和隐喻性的元素。它表面上是奇幻设定,实则暗喻“无条件的善良”和“替罪羔羊”的宗教意味。考菲能治愈病痛,却无法拯救自己;他能感知他人情感,却对世界的恶意无能为力。这种设定,不仅打破了现实主义的“墙”,也让观众陷入哲学思考:拥有奇迹的人,是否更容易被误解和牺牲?

保罗的角色弧光,是观众理解影片主题的关键。他从一名“照章办事”的典狱长,逐步变成主动为考菲寻求正义的同盟者。保罗身上的矛盾——他既是制度的执行者,又是个体良知的觉醒者——让电影不仅仅是“好人救赎坏人”的单线叙事。影片多次用对比镜头表现保罗内心的挣扎,比如他在电椅前的迟疑、在夜晚独自抽泣。导演用这些细节,揭示人性的复杂。

与《荒野生存》影评:逃离社会后的自我寻找与生命意义解读类似,《绿里奇迹 The Green Mile (1999)》也借助特殊设定,讨论了“社会制度与个人良知”的冲突。考菲的结局令人心碎:他选择接受处决,不是认罪,而是对世界之恶的无声抗议。影片结尾,保罗年老后回忆起这一切,带有明显的“原罪”与“赎罪”色彩。这一段为何重要?它告诉观众,善良有时无法拯救世界,但会深刻影响个体的灵魂。

影片中有大量隐喻和彩蛋。比如小老鼠Mr. Jingles贯穿全片,它既是犯人和狱警之间“人性化”的纽带,也象征着微小生命的坚韧和希望。考菲治愈保罗的病痛,暗示着“被社会误解的人”也能带来光明。甚至连“绿里”本身,也可视为人间与彼岸、罪与赎之间的通道。

在角色关系上,佩西这一反派人物极富代表性。与考菲的无辜善良形成鲜明对比,佩西的恶却无关犯罪而是源自制度与权力,这种对比让整部电影的“善恶”探讨更具现实意义。影片没有用脸谱化的方式塑造反派,而是让观众看到:真正的恶,有时并不在于个人,而在于整个体制的冷漠与偏见。

《绿里奇迹 The Green Mile (1999)》与《布鲁克林》影评:身份迁移与爱情选择的现实困境解析等现实题材电影一样,最终指向了一个“如何面对世界不公”的母题。考菲的牺牲,是对人性光辉与黑暗的双重注脚。影片没有强行给出希望或绝望的答案,而是让观众自己思考:在残酷世界里,我们能否守住善良?

回望整部电影,无论是超能力设定、监狱空间,还是角色抉择与象征细节,都是导演对“善恶界线”柔性表达的探索。它告诉我们,世间没有绝对的坏人和好人,每个人都在自己的“绿里”上,挣扎着寻找出口。影片结局的不确定性,没有让故事停留在奇迹本身,而是把问题抛给观众:你会如何选择?

《绿里奇迹 The Green Mile (1999)》的深度,正是在于它让观众在感动之余,反思什么是“善”,什么是“恶”,以及我们如何在灰色地带中守住自己的底线。它不仅仅是一部关于监狱和奇迹的电影,更是对每一个普通人灵魂深处的温柔叩问。