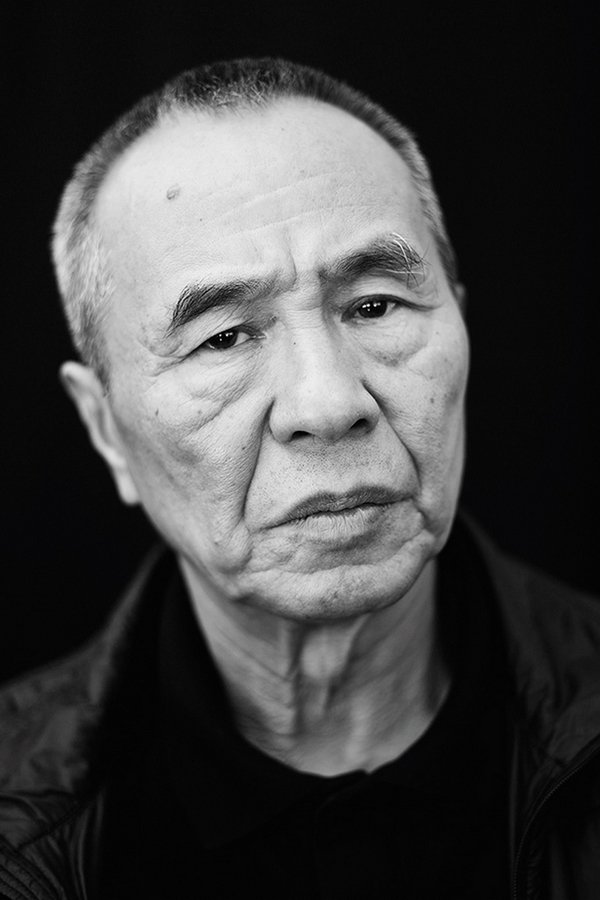

当摄影机静止不动,时间开始在画框中自由流淌。侯孝贤(侯孝賢)的电影世界,是一个用固定长镜头构筑的诗意空间,也是一部用影像书写的台湾百年史。从八十年代台湾新电影运动的旗手,到威尼斯金狮奖的获得者,这位来自客家小镇的导演,用他独特的镜头语言,将个人记忆、家族叙事与历史变迁编织成一幅幅静谧而深沉的影像长卷。他的电影拒绝煽情,却在克制中让人心碎;他的镜头疏离冷静,却在凝视中充满温柔。

固定长镜头:时间的容器与空间的剧场

侯孝贤的视觉美学建立在对长镜头的极致运用之上。不同于一般导演通过剪辑推进叙事,他更倾向于让摄影机成为一个耐心的观察者,用固定机位记录时间在空间中的流逝。在《悲情城市》(1989)中,那些从室内望向室外的构图,将人物置于画框深处,前景的门框、窗棂成为天然的画框,形成多重景深。这种空间调度不仅展现了台湾传统民居的建筑美学,更重要的是,它创造了一种观看的距离感——观众不是被拽入情节的漩涡,而是站在历史的门槛上,静静凝视那些被时代裹挟的普通人。

这种固定镜头美学到了《海上花》(1998)达到极致。整部影片几乎全部采用固定机位,摄影机像是坐在上海租界烟花柳巷的某个角落,不动声色地注视着妓女、嫖客、龟婆之间的情感纠葛。长镜头给予演员充分的表演空间,也让观众有时间品味台词的机锋、眼神的暗流。侯孝贤深谙东方美学中”留白”的智慧,他的镜头从不填满,总在画面边缘留下呼吸的余地,让时间本身成为叙事的一部分。

历史记忆:个人命运与时代洪流的交织

侯孝贤的电影始终关注大历史背景下的小人物命运。《悲情城市》以一个基隆家族的兴衰,折射出从日据时代到国民党统治、二二八事件的台湾近代史。影片采用碎片化的叙事结构,通过家族聚会、日常琐事、突发事件的并置,呈现出历史的复杂面貌。值得注意的是,导演刻意回避了戏剧化的冲突场面,二二八事件这一核心事件几乎都在画外发生,我们只能通过人物的对话、报纸的报道、突然的失踪来感受那场浩劫。这种”不在场”的书写方式,反而让历创伤更具穿透力。

在《童年往事》(1985)和《冬冬的假期》(1984)等早期作品中,侯孝贤将镜头对准自己的童年记忆,用孩童的视角观察成人世界的悲欢。这些半自传性质的影片充满了乡愁气息——那些客家村落、眷村巷弄、稻田溪流,构成了导演心中永恒的精神原乡。然而这种乡愁并非简单的怀旧,而是对现代化进程中逐渐消失的传统生活方式的追忆与反思。正如台湾电影资料馆所记录的,侯孝贤的创作深刻影响了整个台湾新电影运动的美学走向。

克制叙事:留白中的情感张力

侯孝贤的叙事风格以”省略”著称。《最好的时光》(2005)由三段发生在不同时代的爱情故事组成,1966年的《恋爱梦》、1911年的《自由梦》、2005年的《青春梦》,三个时空各自独立又隐秘呼应。导演拒绝提供明确的因果链条,人物关系的来龙去脉往往语焉不详,观众需要从碎片化的信息中自行拼凑故事。这种叙事策略要求观众主动参与意义的建构,也让影片具备了多义性与开放性。

《珈琲时光》(2003)更是将这种克制推向极致。整部影片几乎没有戏剧冲突,只是跟随一位怀孕的日本女子在东京的日常生活:坐电车、喝咖啡、拜访旧书店、与继父母聊天。但正是在这些看似琐碎的日常中,人物的孤独、对未来的不安、对亡父的思念逐渐浮现。侯孝贤深知,真实生活从来不是由高潮迭起的事件组成,而是由无数平淡时刻累积而成。他的电影教会观众用不同的节奏感受生活,在缓慢中体察细微的情感波动。

合作团队:影像诗学的共同创造者

侯孝贤的电影世界离不开一群长期合作的幕后创作者。摄影师李屏宾是他最重要的视觉伙伴,两人合作了《悲情城市》《戏梦人生》(1993)《海上花》等多部代表作。李屏宾擅长运用自然光,营造出温润柔和的影像质感,那些透过窗棂洒落的光线、黄昏时分的暖色调,成为侯孝贤电影的视觉标签。

在演员选择上,侯孝贤偏爱素人演员或表演风格自然的职业演员。《悲情城市》中的梁朝伟以聋哑人的身份出演,几乎全程无台词,却用眼神和肢体语言传递出丰富的内心世界。辛树芬在多部影片中饰演母亲角色,她那种朴实无华的气质,完美契合侯孝贤镜头下的生活质感。导演从不要求演员做夸张的表演,而是让他们在长镜头中自然生活,情感的流露因此显得真实可信。

文化遗产:东方影像美学的世界回响

侯孝贤的创作不仅深刻影响了华语电影,也在世界影坛获得了广泛认可。《刺客聂隐娘》(2015)为他赢得戛纳电影节最佳导演奖,这部武侠片彻底颠覆了类型片的常规,用写意的方式呈现唐代的政治纷争与个人抉择。影片中那些定格般的山水长卷、克制的武打场面、大量留白的叙事,将武侠片提升到了美学实验的高度。

作为台湾新电影运动的核心人物,侯孝贤与杨德昌、爱德华·杨等导演一起,在八十年代开创了台湾电影的黄金时代。他们拒绝商业片的套路,坚持用影像探讨社会现实与人性深度,为华语电影赢得了国际声誉。侯孝贤的影响力超越了台湾本土,贾樟柯、毕赣等大陆第六代导演都公开表示深受其启发,日本导演是枝裕和也承认从侯孝贤那里学到了用长镜头观察日常的方法。

—

侯孝贤用半个世纪的创作,为我们构筑了一个独特的电影世界——那里时间缓慢流淌,历史在日常中显影,情感在克制中发酵。他的长镜头美学不仅是一种形式选择,更是一种哲学态度:对时间的尊重、对生活的敬畏、对历史的谦逊。在这个快节奏、碎片化的时代,侯孝贤的电影提醒我们,真正的深刻往往需要耐心的等待与凝视。