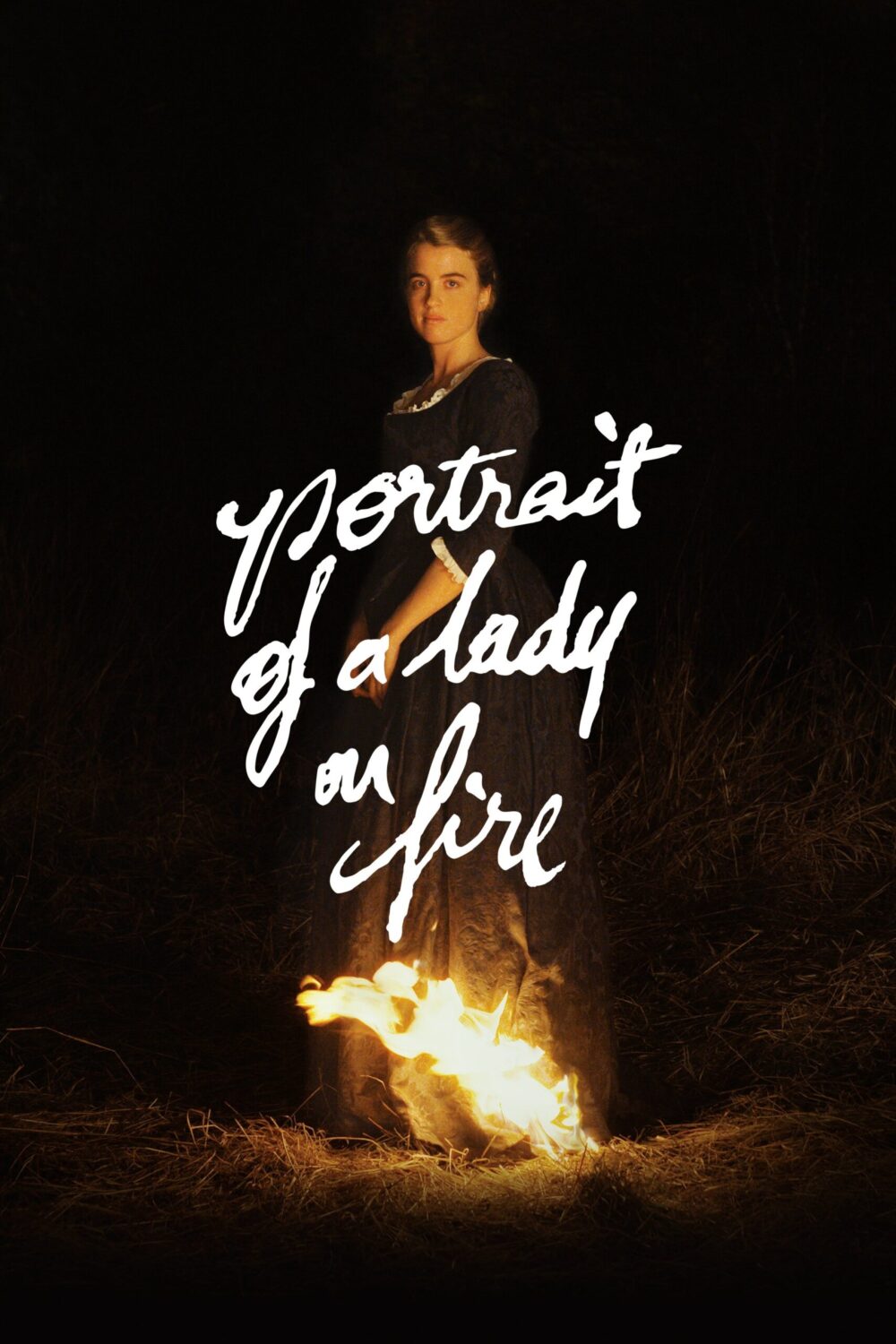

当《燃烧女子的肖像》(2019)在第72届戛纳电影节斩获最佳编剧奖与酷儿金棕榈奖时,它曾短暂地进入艺术电影爱好者的视野。然而这部由法国女导演瑟琳·席安玛执导的作品,在随后的院线发行与文化讨论中迅速沉寂。相比同期获奖影片的热度,这部讲述18世纪两位女性在孤岛上相恋的电影,始终未能在主流叙事中占据应有的位置。它的”被忽视”并非源于质量缺陷,而恰恰因其克制、静默、近乎禁欲的叙事方式,与当下快节奏的观影习惯形成了某种温柔的对抗。这是一部关于”看”的电影,关于凝视如何成为记忆的燃料,关于两个女人如何在短暂的时光里,用目光完成一场无声的革命。

创作缘起:女性视角下的历史重构

席安玛在筹备这部电影时,曾花费大量时间研究18世纪欧洲女性肖像画的创作背景。她发现,那些流传至今的贵族女性肖像,几乎全部出自男性画家之手。女性画家的存在被系统性地抹除,她们的作品要么署上男性亲属的名字,要么在历史的尘埃中彻底消失。这种创作上的”不可见性”,成为影片的核心隐喻——女画家玛丽安被委托为年轻贵族女子艾洛伊兹绘制婚前肖像,但她的任务必须在隐秘中完成,因为艾洛伊兹拒绝成为被凝视的对象。

席安玛选择将故事放置在布列塔尼半岛的孤岛上,这个与世隔绝的空间成为权力结构暂时失效的场域。没有男性凝视的介入,两位女性得以在平等的关系中相互观看、理解与欲望。这种空间设定并非逃避主义的浪漫想象,而是对父权叙事的策略性悬置,让观众得以窥见另一种可能的女性关系模式。

凝视的辩证法:看与被看的权力转换

影片最核心的叙事装置,是”凝视”本身。玛丽安最初以散步陪伴者的身份偷偷观察艾洛伊兹,试图在脑海中记住她的每个细节,回到画室后凭记忆作画。这种单向的观看行为,本质上延续着传统艺术创作中”男性画家-女性模特”的权力结构。然而当艾洛伊兹发现真相后,她主动要求成为模特,这一决定彻底改变了两人的关系。

席安玛用大量静止的长镜头展现两人对视的瞬间。镜头既不切入玛丽安的主观视角,也不切入艾洛伊兹的凝视方向,而是保持在第三方的观察位置。这种克制的摄影机运动,实际上在消解传统电影中”男性凝视”的暴力性。观众无法将自己的欲望投射到任何一方身上,而是被迫成为这段关系的见证者。当艾洛伊兹说出那句著名的台词”当你在看我时,我也在看你”,凝视的单向性彻底瓦解,两人进入一种平等的、互为主体的观看关系。

表演的克制美学:沉默胜于千言

阿黛尔·哈内尔与诺埃米·梅兰特的表演,将”少即是多”的美学推向极致。整部电影几乎没有激烈的情绪爆发,没有戏剧性的冲突高潮,所有的情感流动都发生在眼神的交汇、呼吸的节奏、身体的微小位移之中。哈内尔饰演的艾洛伊兹始终保持着一种警惕的、拒绝被定义的姿态,她的每一次微笑都像是对既定命运的短暂胜利。梅兰特的玛丽安则将艺术家的职业敏感与女性的情感觉醒融为一体,她看向艾洛伊兹的眼神,同时包含着创作者的审视与恋人的渴望。

最动人的表演时刻出现在影片后半段,当艾洛伊兹在篝火旁聆听女仆唱起古老民谣,她的裙摆突然起火。那一瞬间她纹丝不动地站在火光中,脸上浮现出近乎超脱的表情。这个场景没有任何台词解释,却成为影片最强烈的情感爆发点——她仿佛已预见与玛丽安的别离,预见自己即将回归的囚笼,这场短暂的燃烧是她对自由的全部体验。

影像的诗学:光影中的古典主义

席安玛与摄影指导克莱尔·马东的合作,创造出一种介于古典油画与当代影像之间的视觉语言。影片全程使用自然光拍摄,室内场景主要依靠壁炉、蜡烛与窗外光线,室外则利用布列塔尼阴郁的天空与海岸的反射光。这种光线处理让每一帧画面都具有17、18世纪荷兰风俗画的质感,暗部细节丰富而不晦涩,亮部柔和而不刺眼。

构图上,席安玛大量使用对称构图与三角形构图,强化画面的稳定感与仪式感。当两人并肩站在海边悬崖时,她们的身体与地平线形成完美的几何关系;当玛丽安在画架前工作时,她、画布与窗外的艾洛伊兹构成视线的三角传递。这种古典主义的形式感,与故事的时代背景完美契合,同时也暗示着某种永恒性——这段在历史夹缝中发生的爱情,通过影像获得了超越时间的存在形式。

值得注意的是,席安玛刻意避免了任何猎奇式的”古装片”符号。没有华丽的宫廷场景,没有繁复的服饰细节,甚至没有配乐(除了片中人物演奏的音乐)。这种极简主义的视听策略,将观众的注意力完全导向人物关系本身,导向那些微小而关键的情感时刻。

被低估的文化价值:为何沉默

《燃烧女子的肖像》在艺术成就上毫不逊色于同期获奖影片,却未能在更广泛的文化层面引发持续讨论,这种冷遇本身就值得反思。一方面,它的叙事节奏与主流商业片形成巨大反差,120分钟的片长里几乎没有传统意义上的”剧情点”,这对习惯了快速剪辑与密集信息的观众构成观看门槛。另一方面,它的主题——女性之间不依附于男性叙事的情感与欲望——在男性主导的影评话语体系中,常常被简化为”女同题材”的标签,其更深层的哲学与美学价值被遮蔽。

更关键的是,这部电影对”凝视理论”的实践,需要观众具备一定的影像素养才能充分体会。它不提供明确的情感指引,不用配乐告诉你何时该感动,不用特写镜头强调关键道具。所有的意义都隐藏在表面的平静之下,需要观众主动地、耐心地去发现。这种”反消费主义”的观影要求,注定让它无法成为社交媒体时代的话题爆款。

记忆的余烬:重新发现的可能

影片的结尾是一场无声的重逢。多年后的音乐会上,已为人母的艾洛伊兹在观众席听到维瓦尔第的《四季》,那是她曾与玛丽安共同听过的乐曲。摄影机长达数分钟地固定在她的脸上,记录着她从克制到崩溃的情感历程。这个段落没有任何剪辑,只有一个女人的脸,和她脸上流淌过的全部往事。

席安玛用这个结尾回应了影片开篇的命题:记忆如何在时间中燃烧。那些被凝视过的瞬间,那些在孤岛上共度的日夜,并未随着离别而消失,而是以另一种形式持续存在——存在于每一次回望,每一次因某个细节而引发的情感震颤中。这是电影作为一种艺术形式最动人的能力:它不仅记录当下,更创造可供反复重访的记忆空间。

《燃烧女子的肖像》的价值,或许正需要时间的沉淀才能被充分认识。它属于那类不会在上映当年引爆话题,却会在往后的岁月里被一代代观众重新发现的作品——每一次重看都能发现新的细节,每一次凝视都能感受到更深的震撼。